- История Linux (1993–2003): испытание дистрибутивов

- Slackware 1.01 (1993)

- Debian 0.91 (1994)

- Jurix/S.u.S.E (1996)

- SUSE 5.1 (1998)

- Red Hat 6.0 (1999)

- Mandrake 8.0 (2001)

- Fedora 1 (2003)

- Итоги: о прошлом и будущем

- Краткая история Linux

- История разработки

- Что такое Unix?

- Что такое Multics?

- Истоки Linux

- Популярные дистрибутивы Linux

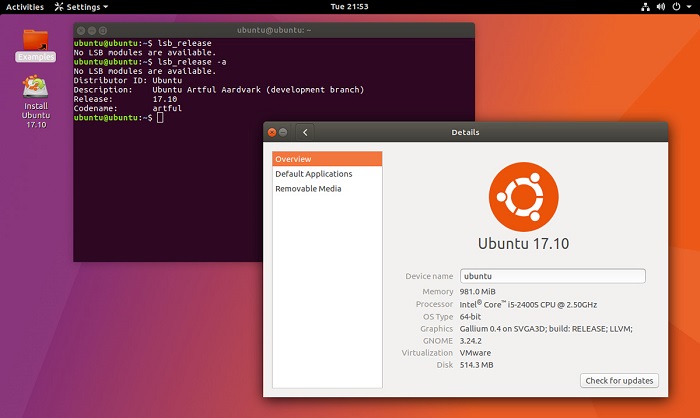

- Ubuntu

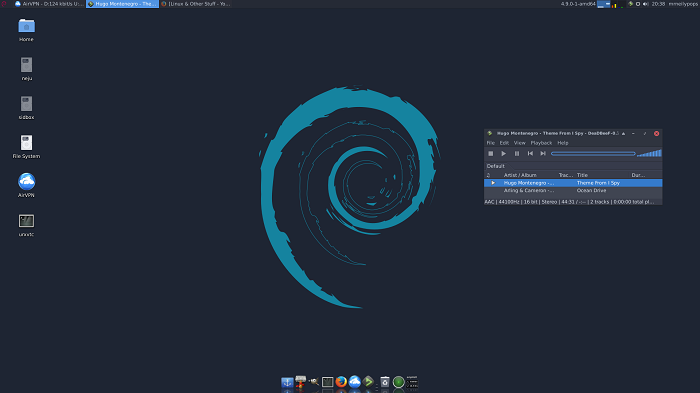

- Debian

- Linux Mint

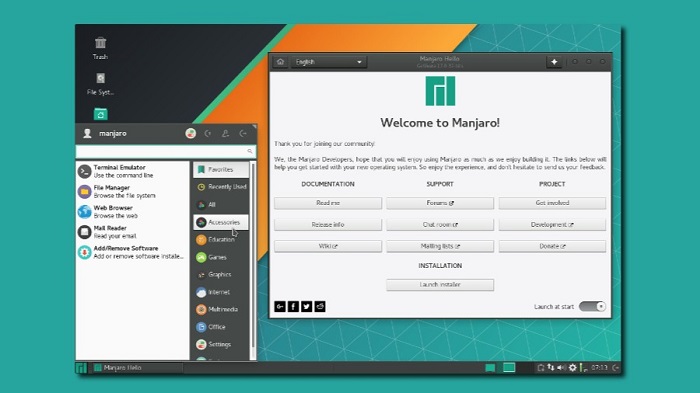

- Manjaro

- Arch

История Linux (1993–2003): испытание дистрибутивов

Slackware 1.01 (1993)

Slackware 1.01

Пожалуй, из рассматриваемых сегодня дистрибутивов, Slackware 1.01 попробовать проще всего. Дело в том, что в серии бесплатных образов Qemu 2014-го года имеется готовый к использованию образ, поэтому выполнять установку системы вручную не придётся (однако, к такой роскоши лучше не привыкать).

Многое в Linux 1993-го года выглядит именно так, как можно ожидать. Все основные команды, такие, как ls и cd , работают, все базовые инструменты ( gawk , cut , diff , perl , и конечно elvis — любимец Патрика Фолькердинга) присутствуют и функционируют, однако, кое-какие мелочи меня удивили. Например, то, как ведёт себя BASH при автозаполнении, и то, что в дистрибутиве уже имеются инструменты для исследования сжатых файлов (такие как zless , zmore и zcat ). Система, во многом, выглядит на удивление современной. Собственно говоря, этого я и ожидал.

Чего тут не хватает, так это хоть какого-нибудь средства для управления пакетами. Все инсталляции и деинсталляции выполняются полностью вручную, никаких вспомогательных механизмов нет.

В целом, Slackware 1.01 воспринимается как довольно современная UNIX-система, или, если говорить точнее, так, как современная UNIX-система может восприниматься пользователем Linux. Практически всё в ней знакомо, но тут и там попадаются и различия. Причём, их далеко не так много, как можно было бы ожидать от операционной системы, выпущенной в 1993-м году.

Debian 0.91 (1994)

Для того, чтобы испытать Debian 0.91, я воспользовался образами дискет, которые появились в 1994-м, из Ibiblio digital archive. Вот команды, которые понадобились для того, чтобы загрузить систему.

Загрузочный диск для Debian 0.91 запускает простую оболочку, содержащую чёткие инструкции.

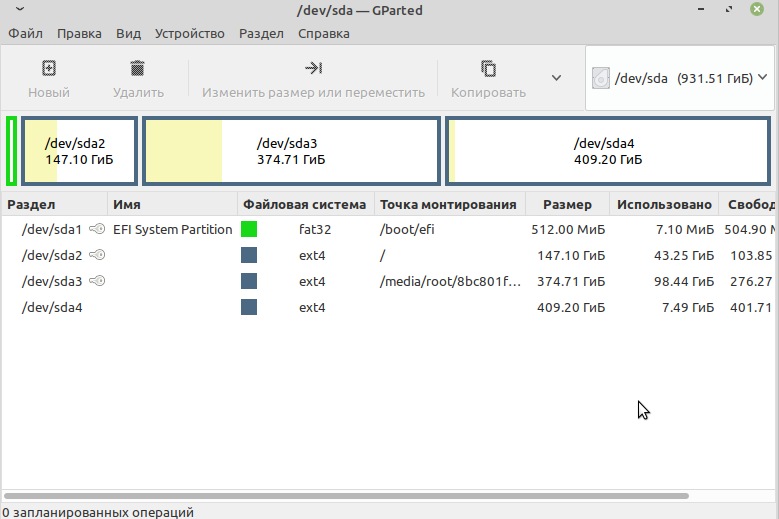

Процесс установки прошёл на удивление гладко. Он предусматривает использование системы меню, направленной на выполнение семи шагов — от разбиения на разделы жёсткого диска и форматирования его в файловой системе ext2, до копирования образов basedsk . После этого в нашем распоряжении оказывается минимальная установка Debian, соответствующая множеству знакомых соглашений, которые любой современный пользователь Linux может ожидать от своей ОС.

Сегодня Debian знаменита своей системой управления пакетами, но в этом раннем релизе были лишь слабые намёки на эту систему. Команда dpkg присутствует, но это интерактивная система, основанная на меню — нечто вроде неуклюжего aptitude с несколькими уровнями меню, и, что неудивительно, лишь с частью доступных пакетов.

Даже при таком раскладе, в том, как спроектирована система, можно ощутить заботу об удобстве пользователя. Для того, чтобы стать владельцем рабочей ОС, надо лишь загрузить три образа дискет, а затем, используя простое текстовое меню, установить дополнительные программы. Я совершенно точно вижу причину сильного влияния Debian на Linux-индустрию.

Jurix/S.u.S.E (1996)

Установка Jurix

ОС Jurix, предшественница SUSE, поставлялась с бинарными .tgz -пакетами, организованными в директориях, что напоминает структуру установочных пакетов Slackware. Да и сам установщик напоминает установщик Slackware.

Так как я не занимался специальными поисками самого раннего релиза, дистрибутив Jurix оказался первым из найденных дистрибутивов, который был предназначен для работы в режиме графического окружения. XFree86 установлен по умолчанию, поэтому, если им не собирались пользоваться, его надо было убрать.

Там был файл с примером настроек, /usr/lib/X11/XF86Config , позже он стал называться Xorg.conf . 90% настроек графической подсистемы я выполнил благодаря этому файлу, однако, тонкая настройка vsync , hsync и переназначения цветовой карты ramdac отняли у меня целые выходные, после чего я сдался.

Установка новых пакетов на Jurix проста. Нужно найти файл .tgz на диске с пакетами и выполнить следующую команду:

Пакет будет готов к использованию после разархивирования в корневой раздел. Я установил так несколько пакетов, которые не были установлены после инсталляции системы, и нашёл этот способ работы с пакетами простым, быстрым и надёжным.

SUSE 5.1 (1998)

Оконный менеджер FVWM, запущенный на SuSE 5.1

Я установил SUSE 5.1 с CD-ROM InfoMagic, купленного в компьютерном магазине в Мэриленде в 1998-м году.

Процесс установки был не таким уж и простым в сравнении с тем, с чем я уже сталкивался. YaST разбросал конфигурационные файлы и настройки между дискетой и загрузочным CD-диском, что потребовало нескольких перезагрузок. Мне понадобилось несколько раз начинать всё сначала, пока я пытался понять, какой последовательности действий ожидает от меня система. После того, как я пару раз всё испортил, я понял принцип работы YaST и третий раз прошёл хорошо. Это было как намёк на то, что приходилось делать пользователю Linux в более поздние годы.

В SUSE 5.1 моей главной целью было графическое окружение. Процесс настройки был знакомым, выполнялся с помощью нескольких приятных графических инструментов (включая хорошее средство X86Setup ), предназначенных для проверки мыши и монитора и устранения неполадок. Для того, чтобы графический интерфейс нормально заработал, понадобилось меньше часа, причём, основное время ушло на мои собственные изыскания, направленные на выяснение того, какое разрешение и глубину цвета поддерживает виртуальная видеокарта Qemu.

Среди оконных менеджеров были fvwm , fvwm2 и ctwm . Я воспользовался fvwm и работал он так, как и ожидалось. Я даже нашёл tkDesk — многофункциональный пакет, реализующий функции файлового менеджера, который оказался очень похожим на оболочку Unity из Ubuntu.

В целом, работа с SUSE 5.1 оставила положительные впечатления, особенно мне понравилось удобство и скорость настройки графического рабочего окружения.

Red Hat 6.0 (1999)

GIMP 1.x, запущенный в Red Hat

На следующем установочном диске, который мне посчастливилось найти, была ОС Red Hat 6.0. Обратите внимание — не RHEL 6.0, а просто Red Hat 6.0. Это был настольный дистрибутив, который продавался в магазинах ещё до того, как появились RHEL или Fedora. Диск, который я использовал, был куплен в 1999-м.

Процесс установки был хорошо организованным и быстрым. Его не приходилось прерывать ни при выборе пакетов для установки (они собраны в группы Workstation , Server и Custom ), ни при разбиении диска, ни после начала установки.

Red Hat 6 включала в себя приложение xf86config , предназначенное для организации пошагового процесса настройки оконной системы X, хотя, что не очень понятно, оно давало возможность включить некоторые параметры эмуляции мыши, на неправильность которых позже жаловалась X. Проблема решилась редактированием файла X86Config , но правильную настройку X всё ещё нельзя было назвать простой задачей.

Средой рабочего стола Red Hat 6 была, как, впрочем и сейчас, GNOME, но оконным менеджером был ранний Enlightenment, из которого брался и главный демон звука. В качестве менеджеров входа в систему предлагались и xdm , и gdm , в результате обычный пользователь мог войти в систему, не имея при этом разрешений на запуск или остановку самого X, что особенно важно в многопользовательских системах.

Надо отметить, что в дистрибутиве не было некоторых важных приложений. Так, тогда ещё не существовал gedit , не было многофункционального офисного приложения, не было менеджера пакетов, о котором стоило бы говорить. GnoRPM , графический интерфейс для установки, просмотра и удаления RPM-пакетов, был ближе всего к тому, что дают yum или PackageKit . Текстовым редактором, с которым можно было работать в графическом интерфейсе, был gnotepad+ (и без Emacs, конечно, не обошлось).

В целом, однако, рабочий стол интуитивно понятен. В отличие от более поздних реализаций GNOME, эта ранняя версия обладала панелью в нижней частью экрана, содержащей меню приложений и значки лаунчера, было там и средство для управления виртуальным рабочим столом. Не могу представить себе среднестатистического пользователя тех времён, который заблудился бы в этом графическом окружении.

Red Hat 6 была сильным игроком в сфере Linux. Очевидно, это серьёзно продвинуло её на пути превращения в хорошую настольную ОС.

Mandrake 8.0 (2001)

Mandrake: поворотная точка в мире Linux

Mandrake 8.0 была выпущена в 2001 году, поэтому её можно было сравнивать, например, с Apple OS 9.2 и Windows ME.

Для того, чтобы установка прошла нормально, я решил использовать в эмуляторе достаточно старое аппаратное обеспечение.

Я думал, что процесс установки Red Hat было достаточно хорош, но в случае с Mandrake всё прошло просто замечательно. Установщик был дружелюбным, простым и быстрым, давал пользователю возможность проверить конфигурацию перед тем, как продолжить. Мне даже не пришлось импортировать мой конфигурационный файл XF86Config , так как установщик Mandrake всё сделал правильно.

Установщик Mandrake 8.0

Использование рабочего стола Mandrake, на самом деле, весьма напоминает то, что было в других подобных системах. Я был слегка удивлён тем, насколько всё оказалось похожим. Я чувствовал уверенность в том, что если бы я в то время попробовал Mandrake Linux, я вполне смог бы в ней работать, даже учитывая мой возраст, и то, что я был не особенно хорошо подкованным пользователем.

Понятный интерфейс, адекватная документация, хороший менеджер пакетов, учитывая то, что в те времена загрузка установочных файлов программ с сайтов ещё не стала всеобщей привычкой.

Fedora 1 (2003)

Blue Fedora, Red Hat

В 2003-м был выпущен новый дистрибутив Fedora Core. Он был основан на Red Hat, на него, после того, как флагманским продуктом компании стала Red Hat Enterprise Linux (RHEL), возлагалась роль настольного Linux.

Для загрузки старого диска Fedora Core 1 ничего особенного не потребовалось.

Установка Fedora 1 оказался простой и знакомой. Тут был тот же установщик, что использовался в Fedora и Red Hat следующие 9 лет. Это — понятный, лёгкий в использовании графический интерфейс.

Графический интерфейс Anaconda

Ощущения от работы в Fedora Core серьёзно отличаются от Red Hat 6 или 7. Рабочий стол GNOME доведён до совершенства, тут присутствуют все основные вспомогательные приложения, всё это лаконично и профессионально представлено.

Значок Start Here ведёт пользователя к трём местам. Это — папка Applications , панель Preferences и настройки — System Settings . Значок с красной шляпой указывает на меню приложений, а панель GNOME позволяет запускать приложения, в том числе — офисный пакет OpenOffice и браузер Mozilla.

Итоги: о прошлом и будущем

В начале 2000-х было ясно, что ОС, основанные на Linux, уже достаточно хороши и двигаются в правильном направлении. Рабочие столы выглядели лучше, чем когда либо, имелись все необходимые приложения, установка была проще и эффективнее, чем у других операционных систем. На самом деле, начиная с 2000-х, между пользователем и операционной системой наладился такой способ взаимодействия, который остался практически неизменным до наших дней. Конечно, кое-что изменилось и улучшилось, появились кое-какие новшества.

Вот что можно сказать о развитии некоторых дистрибутивов Linux.

- ОС Mandrake превратилась в Mandriva, а потом стала называться Mageia.

- Дистрибутив Fedora Core стал называться просто Fedora.

- Из ОС Debian возникла Ubuntu, которая помогла продвинуть Linux в массы.

- Valve сделала SteamOS официальной основой для своей игровой платформы.

- Slackware тихо живёт и по сей день.

Думаю, возможность взглянуть на то, как развивался самый большой опенсорсный проект в мире, будет полезна и новичкам, и тем, у кого скриншоты из этой статьи ассоциируются не с «историей Linux», а с их собственной компьютерной биографией. Linux продолжает развиваться, поэтому взгляд в прошлое позволяет каждому из нас лучше разглядеть направление движения Linux, и, что просто восхитительно, стать частью этого движения.

Уважаемые читатели! С какого дистрибутива началось ваше знакомство с Linux?

Источник

Краткая история Linux

Говоря «Linux», люди чаще всего подразумевают группу операционных систем, разработанных на базе Linux. Хотя, по сути, Linux – это только ядро операционной системы, и для разработки полноценной операционной системы используются различные инструменты и библиотеки GNU других ресурсов. Кроме того, все больше разработчиков используют Linux для разработки и запуска мобильных приложений. Кроме того, Linux играет ключевую роль в разработке таких устройств, как Хромбуки (портативные устройства под управлением операционной системы Chrome, которая в качестве ядра использует гибрид ядра Linux и сервисов, разработанных компанией Google).

Linux стал популярен по следующим причинам:

- актуальность дистрибутивов и активная поддержка сообществами разработчиков;

- возможность запускаться на самом разном оборудовании;

- низкие требования по части ресурсов;

- возможность установить программы из существующих репозиториев.

Но список причин, конечно, только этими не исчерпывается; существуют не только практические, но и этические причины. Например, многие разработчики воспринимают Linux как выражение открытости, самовыражения и доступности.

История разработки

Корни Linux уходят в два других проекта: Unix и Multics, которые ставили своей целью разработать многопользовательскую операционную систему.

Что такое Unix?

Unix – это собрание кроссплатформенных многопользовательских и многозадачных операционных систем.

Можно сразу сказать, что в данный момент Unix-системы являются одними из самых важных операционных систем. Влияние Unix распространилось и на языки программирования: язык C был разработан во время разработки Unix-систем.

Разработкой Unix занималась корпорация Bell Laboratories – в 1969 году они показали первую систему Unix. Чем дальше, тем большую популярность обретали системы Unix – в 70-х их начали устанавливать на компьютеры в учебных заведениях.

При создании Unix разработчики поставили перед собой три основные задачи:

- Использование минимального количества функций, сохранение простоты.

- Общность: одинаковые методы и механизмы в разных случаях.

- Комбинирование программ для решения задач, а не разработка новых программ с нуля.

Что касается отличительных особенностей Unix, то это:

- Практически постоянное использование командной строки.

- Использование конвейнеров.

- Настройка системы через использование простых (зачастую текстовых) файлов.

Unix имеет свою собственную философию. Программист Дуглас Макилрой, который разработал конвейнер в Linux, определил следующие правила:

Пишите программы, которые делают что-то одно и делают это хорошо.

Пишите программы, которые бы работали вместе.

Пишите программы, которые бы поддерживали текстовые потоки, поскольку это универсальный интерфейс.

Одна из проблем, коснувшаяся Unix, – наличие разных версий и множества программ, которые писали разработчики под свои нужды. Из-за низкой совместимости программы, работающие с одной версией Unix, могли не работать на машинах с другими версиями. В итоге было решено создать общий документ со стандартами, которым должны следовать разработчики.

В 1983 году было объявлено о создании GNU (GNU’s Not UNIX), Unix-подобной операционной системы. Произошло это под влиянием идеи основателя проекта Ричарда Столманна о необходимости создания свободно распространяемой операционной системы и программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Ричард Столманн также основал движение свободного программного обеспечения и сформулирован четыре права, которыми должен обладать пользователь: он может запускать программу для любых целей, он может изучать программы и изменять их согласно своим потребностям, он может распространять программу, чтобы помочь другим, и он может публиковать улучшения программы, чтобы помочь сообществу в целом. Все это говорило о том, что исходный код программы должен быть доступен всем.

Именно эта мысль вдохновила Линуса Торвальдса, создателя Linux, начать в 1991 году работу над своей операционной системой. Linux, как и GNU, это Unix-подобная система, то есть система, появившаяся под влиянием Unix.

В дальнейшем именно система GNU/Linux станет той системой, которую сейчас называют просто Linux.

Что такое Multics?

Multics – Multiplexed Information and Computing Service («Мультиплексная информационная и вычислительная служба») – это одна из самых первых операционных систем, в которой была реализована плоская модель хранения данных и четко разделена концепция файлов (сегментов). Создание Multics началось в 1964 году. Над системой работали разработчики компании Bell Laboratories – через несколько лет часть разработчиков начнет работу над созданием Unix.

Multics разрабатывали для того, чтобы, во-первых, дать возможность использовать ресурсы ЭВМ большому количеству пользователей одновременно, во-вторых, дать пользователям возможность совместно использовать данные, в-третьих, обеспечить хорошую скорость работы с данными.

Однако главные вычислительные задачи не были достигнуты при выпуске первой версии системы, и компания Bell Laboratories перевела свой интерес на другой проект, в результате которого на свет появился Unix.

Истоки Linux

История Linux начинается в 1991 году, когда финский программист Линус Торвальдс стал разрабатывать ядро операционной системы для своего компьютера. Свои наработки он выложил на сервере, и это стало ключевым событием в истории Linux. Сначала десятки, потом сотни и тысячи разработчиков поддержали его проект – общими усилиями на свет появилась полноценная операционная система.

Как уже было сказано, на Linux значительно повлияла система Unix, это заметно даже по названию. Впрочем, изначально проект назывался Freax, от слов «free» (бесплатный) и «freak» (странный), но в дальнейшем название было изменено на гибрид имени создателя (Линус) и Unix.

Эмблемой Linux стал Такс (Tux) – пингвин, нарисованный в 1996 году программистом и дизайнером Ларри Юингом. Впрочем, идею использовать именно пингвина придумал сам Линус Торвальдс. Теперь Такс является символом не только Linux, но и свободного программного обеспечения в целом.

Первая официальная версия Linux 1.0 вышла в 1994 году, вторая – в 1996 году. Товарный знак Linux был зарегистрирован на год раньше – в 1995.

С самого начала и по сей день Linux распространяется как свободное программное обеспечение с лицензией GPL. Это значит, что исходный код операционной системы может увидеть любой пользователь, и не только увидеть, но и доработать его. Единственное условие – измененный, модифицированный код должен быть доступен всем и распространяться по лицензии GPL. Это важно, так как дает возможность разработчикам использовать код и в то же время не бояться проблем из-за авторских прав.

Своему успеху Linux во многом обязан GNU: на момент выхода Linux существовало уже много свободных утилит, которые можно было использовать с разработанным ядром.

По факту Linux до сих представляет собой ядро Unix-подобной операционной системы, которое выполняет различные низкоуровневые задачи. В то же время проект GNU нуждался в ядре – разработка Линуса Торвальдса была очень своевременной.

Сейчас благодаря своей гибкости Linux используется на множестве разных устройств, начиная с компьютеров и заканчивая серверами и мобильными устройствами.

Популярные дистрибутивы Linux

Дистрибутив Linux – это определение операционной системы, которая использует ядро Linux и которую можно установить на машину пользователя. В дистрибутивах обычно содержатся не только ядро и сама операционная система, но и полезные приложения: редакторы, проигрыватели, инструменты для работы с базами данных и другое программное обеспечение.

То есть, как уже было сказано в начале статьи, дистрибутив Linux – это операционная система, состоящая из ядра Linux и утилит, которые разрабатываются в рамках GNU.

Количество существующих дистрибутивов Linux превышает 600 штук, более 300 из которых постоянно дорабатываются и обновляются.

Ubuntu

Ubuntu – один из самых распространенных дистрибутивов, легко устанавливается и интуитивно понятен в работе. Отлично подходит для персональных компьютеров, ноутбуков и серверов. Разрабатывается и спонсируется компанией Canonical Ltd, но имеет активную поддержку и со стороны свободного сообщества. Самая популярная операционная система для веб-серверов.

Debian

Debian – еще один популярный дистрибутив GNU/Linux, который оказал существенное влияние на развитие всех GNU/Linux-операционных систем в целом. Основные черты Debian: широкие возможности, наличие множества репозиториев, высокое качество версий. Это самый стабильный дистрибутив из всех существующих.

Linux Mint

Linux Mint – дистрибутив, основанный на Ubuntu и Debian. Linux Mint обладает красивым и удобным дизайном и подойдет даже начинающим пользователям. Поэтому его часто устанавливают на домашние компьютеры для того, чтобы иметь простую и удобную систему. Дистрибутив имеет поддержку различных мультимедийных форматов, в том числе включает проприетарные программы (Adobe Flash), поэтому хорошо подходит для работы с мультимедиа.

Manjaro

Manjaro – дистрибутив, основанный на Arch Linux. Благодаря большому количеству предустановленных программ (например, для офисной работы) он достаточно дружественен к новичкам, но в то же время может быть тонко настроен.

Arch

Arch – мощный дистрибутив, базирующийся на принципах простоты, современности, прагматизма, гибкости и идеи, что в центре внимания должен быть пользователь. Однако принцип простоты распространяется не на использование системы, а на ее внутреннюю организацию (принципы KISS и Unix-way). Поэтому Arch рассчитан на опытных пользователей, которые самостоятельно настроят и установят необходимые им утилиты.

Источник