- Use systemd to Start a Linux Service at Boot

- What is systemd?

- Create a Custom systemd Service

- Start and Enable the Service

- Troubleshooting

- More Information

- Systemd за пять минут

- Systemd: пишем собственные .service и .target

- Чего я хотел?

- Что я сделал?

- Что такое service?

- Что такое target?

- Как я это сделал?

- Какие были проблемы?

- Результат

- Cheat sheet

- Шпаргалка по управлению сервисами CentOS 7 с systemd

- Введение

- Основные функции systemd в CentOS 7

- Управление сервисами

- Работаем с целями (targets) Systemd

- Выключение и перезагрузка системы

- Управление systemd на удаленной машине

- Типичный systemd .service

- Дополнительная информация

- Заключение

Use systemd to Start a Linux Service at Boot

What is systemd?

systemd is a Linux system tool initially developed by the Red Hat Linux team. It includes many features, including a bootstrapping system used to start and manage system processes. It is currently the default initialization system on most Linux distributions. Many commonly used software tools, such as SSH and Apache, ship with a systemd service.

It is simple to create a custom systemd service that will run any script or process you choose. Although there are several ways to run a script or start a process when your Linode boots, a custom systemd service makes it easy to start, stop, or restart your script, as well as configure it to start automatically on boot. systemd offers the advantage of using a standardized interface that is consistent across all Linux distributions that support it.

Create a Custom systemd Service

Create a script or executable that the service will manage. This guide uses a simple Bash script as an example:

This script will log the time at which it is initialized, then loop infinitely to keep the service running.

Copy the script to /usr/bin and make it executable:

Create a Unit file to define a systemd service:

This defines a simple service. The critical part is the ExecStart directive, which specifies the command that will be run to start the service.

Copy the unit file to /etc/systemd/system and give it permissions:

For more information about the unit file and its available configuration options, see the systemd documentation.

Start and Enable the Service

Once you have a unit file, you are ready to test the service:

Check the status of the service:

If the service is running correctly, the output should resemble the following:

The service can be stopped or restarted using standard systemd commands:

Finally, use the enable command to ensure that the service starts whenever the system boots:

Reboot your Linode from the Linode Manager and check the status of the service:

You should see that the service logged its start time immediately after booting:

Troubleshooting

- “Example service started at …” line does not appear in the output of the status command. The systemd-cat output is not reliable because of a race condition. As a workaround update the test_service.sh file as follows: File: test_service.sh

More Information

You may wish to consult the following resources for additional information on this topic. While these are provided in the hope that they will be useful, please note that we cannot vouch for the accuracy or timeliness of externally hosted materials.

This page was originally published on Tuesday, May 1, 2018.

Источник

Systemd за пять минут

Наша компания занимается администрированием веб-серверов на базе CentOS. Довольно часто наши клиенты используют веб-приложения на базе python, ruby или java. Для автозапуска подобных приложений есть готовые шаблоны для написания стартап-скриптов. Но прогресс не стоит на месте, вышел уже второй релиз CentOS 7 и, следуя старой традиции «не ставить dot-zero релизы на продакшен», мы начинаем предлагать клиентам сервера на базе CentOS 7.1 (1503).

В CentOS7, так же как и в его родителе RHEL7, используется systemd — менеджер системы и служб для Linux, совместимый со скриптами инициализации SysV и LSB. systemd обеспечивает возможности агрессивной параллелизации и много всего прочего.

Огромный монстр с множеством возможностей, гибкими настройками и мегабайтами документации…

Но что делать, если стоит задача быстро-быстро, вот прямо вчера, сделать автозапуск некоего сервиса?

Давайте выжмем из документации минимально необходимый набор информации для создания простых старт-стоп скриптов.

Systemd запускает сервисы описанные в его конфигурации.

Конфигурация состоит из множества файлов, которые по-модному называют юнитами.

Все эти юниты разложены в трех каталогах:

/usr/lib/systemd/system/ – юниты из установленных пакетов RPM — всякие nginx, apache, mysql и прочее

/run/systemd/system/ — юниты, созданные в рантайме — тоже, наверное, нужная штука

/etc/systemd/system/ — юниты, созданные системным администратором — а вот сюда мы и положим свой юнит.

Юнит представляет из себя текстовый файл с форматом, похожим на файлы .ini Microsoft Windows.

[Название секции в квадратных скобках]

имя_переменной = значение

Для создания простейшего юнита надо описать три секции: [Unit], [Service], [Install]

В секции Unit описываем, что это за юнит:

Названия переменных достаточно говорящие:

Далее следует блок переменных, которые влияют на порядок загрузки сервисов:

Запускать юнит после какого-либо сервиса или группы сервисов (например network.target):

After=syslog.target

After=network.target

After=nginx.service

After=mysql.service

В итоге переменная Wants получается чисто описательной.

Если сервис есть в Requires, но нет в After, то наш сервис будет запущен параллельно с требуемым сервисом, а не после успешной загрузки требуемого сервиса

В секции Service указываем какими командами и под каким пользователем надо запускать сервис:

(по умолчанию): systemd предполагает, что служба будет запущена незамедлительно. Процесс при этом не должен разветвляться. Не используйте этот тип, если другие службы зависят от очередности при запуске данной службы.

systemd предполагает, что служба запускается однократно и процесс разветвляется с завершением родительского процесса. Данный тип используется для запуска классических демонов.

Также следует определить PIDFile=, чтобы systemd могла отслеживать основной процесс:

Команды на старт/стоп и релоад сервиса

ExecStart=/usr/local/bin/bundle exec service -C /work/www/myunit/shared/config/service.rb —daemon

ExecStop=/usr/local/bin/bundle exec service -S /work/www/myunit/shared/tmp/pids/service.state stop

ExecReload=/usr/local/bin/bundle exec service -S /work/www/myunit/shared/tmp/pids/service.state restart

Тут есть тонкость — systemd настаивает, чтобы команда указывала на конкретный исполняемый файл. Надо указывать полный путь.

Таймаут в секундах, сколько ждать system отработки старт/стоп команд.

Попросим systemd автоматически рестартовать наш сервис, если он вдруг перестанет работать.

Контроль ведется по наличию процесса из PID файла

В секции [Install] опишем, в каком уровне запуска должен стартовать сервис

multi-user.target или runlevel3.target соответствует нашему привычному runlevel=3 «Многопользовательский режим без графики. Пользователи, как правило, входят в систему при помощи множества консолей или через сеть»

Вот и готов простейший стартап скрипт, он же unit для systemd:

myunit.service

Кладем этот файл в каталог /etc/systemd/system/

Смотрим его статус systemctl status myunit

Видим, что он disabled — разрешаем его

systemctl enable myunit

systemctl -l status myunit

Если нет никаких ошибок в юните — то вывод будет вот такой:

Запускаем сервис

systemctl start myunit

Смотрим красивый статус:

systemctl -l status myunit

Если есть ошибки — читаем вывод в статусе, исправляем, не забываем после исправлений в юните перегружать демон systemd

Источник

Systemd: пишем собственные .service и .target

У меня появился Linux на домашнем компьютере, и я поспешил обжиться в новой ОС. Она была установлена с systemd init process. Это было мое первое знакомство с этим новым инструментом. Cвой ноутбук я использую для каждодневной жизни и для программирования. Мне хотелось включать рабочие программы (Apache2 и MySQL) только на время, пока я их использую, чтобы не тратить впустую ресурсы своего компьютера. Дополнительно, для тестирования я написал bash скрипт, который выгружает содержимое одной из MySQL БД c жесткого диска в ОЗУ (в tmpfs) – так тесты выполняются значительно быстрее. По идее, я мог бы начинать свой рабочий день вот так:

И заканчивать его:

Но мне хотелось сделать вещи “как надо”.

Чего я хотел?

Я хотел достичь 2 целей:

- Мне было лень писать 2 команды (запуск apache и запуск mysql), т.к. я знал, что обе программы всегда будут выключаться и включаться синхронно. Хотелось выполнять эту операцию одной командой.

- Дело попахивало неприятностями, если компьютер перезагрузится пока моя база данных будет сидеть в tmpfs – все файлы будут потеряны. Конечно, я делал бекапы, но мне опять же было лень восстанавливать их вручную после каждой непредвиденной перезагрузки.

Что я сделал?

В итоге я объединил Apache2 и MySQL в один target. Это позволило запускать оба сервиса одной командой. А свой mysqld-tmpfs скрипт я декларировал в виде сервиса в глазах systemd. Будучи сервисом, я уверен, что systemd выполнит его корректную остановку, если система пойдет на перезагрузку или еще в какую-то нештатную ситуацию, и моя БД без потерь сохранится на жесткий диск.

Что такое service?

Это некоторая программа, которая выполняется в фоне и предоставляет полезную функциональность. К примеру, Apache веб сервер. Сервисы можно запускать и останавливать. Некоторые сервисы могут запускаться и останавливаться автоматически по определенным событиям (загрузка ОС, выгрузка ОС и тп). Так же их можно запускать/останавливать вручную. Сервис декларируется в /etc/systemd/system/my-name.service файлах (с суффиксом “.service”).

Что такое target?

Target в systemd очень похож на runlevel в openRC, но это все-таки разные вещи. Во-первых, target позволяет группировать 1 и более сервисов в единый блок. Группируя сервисы в targets, ими проще управлять. Во-вторых, systemd автоматически включает/выключает targets по событиям. “Включение” target означает включение всех сервисов, которые он объединяет в себе. К примеру, если в systemd настроен target по умолчанию my-favorite.target, то при загрузке системы systemd включит все сервисы, которые задекларированы внутри my-favorite.target. В какой-то момент в консоли можно набрать:

Все сервисы из my-another.target будут включены, и все включенные сервисы не из my-another.target будут выключены. Это очень похоже на переключение runlevel в openRC. Однако, systemd поддерживает включение более чем 1 target. Вот пример:

После выполнения этих команд в системе будет работать объединение сервисов из my-favorite.target и my-another.target.

Как я это сделал?

В итоге у меня получился вот такой mysqld-tmpfs.service файл:

И вот такой programming.target файл:

Какие были проблемы?

При остановке programming.target почему-то нижележащие apache2.service и mysqld.service не останавливались. Почитав как следует man page, я нашел проблему: systemd останавливает сервисы “лениво” — если никто не требует запущенный сервис, и он не был запущен явным образом, а как зависимость для какого-то другого сервиса, то systemd остановит его только при одном из 3 обстоятельств:

- Запустится какой-то другой сервис, который в своей декларации указывает, что он конфликтует с нашим сервисом.

- Выполнится systemctl isolate some-another.target или systemctl stop this.service.

- Наш сервис может запросить в своей декларации останавливать себя не ленивым образом, а активным, добавив вот такую строку в [Unit] секцию: StopWhenUnneeded=true

Декларации “чужих” сервисов можно менять создавая файлы /etc/systemd/system/name-i-alter.service.d/*.conf. Я просто создал /etc/systemd/system/apache2.service/auto-stop.conf и /etc/systemd/system/mysqld.service.d/auto-stop.conf и поместил туда ту строку.

Другая проблема, на которую я, наткнулся была в том, что systemd не очень любит symlinks. Я не большой любитель “загаживать” системные директории типа /etc, /bin, /usr своими локальными продуктами жизнедеятельности, поэтому изначально я попытался свой /etc/systemd/system/mysqld-tmpfs.service сделать symlink на /root/scripts/mysqld-tmpfs.service файл, т.е. хранить сам файл в домашнем каталоге root пользователя. Но systemctl команда отказывалась работать с таким сервисом выдавая малопонятные ошибки. Оказалось, что определенную часть своей внутренней кухни systemd делает именно на symlinks, и ему тогда “трудно” отличать внутреннюю кухню (свои symlinks) от сторонних *.service файлов (если они тоже являются symlinks). Удалив symlink из /etc/systemd/system/mysqld-tmpfs.service и скопировав туда содержимое настоящего файла, я решил эту проблему. Более подробное описание этой проблемы можно прочитать тут: bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=955379

Результат

Я достиг своей цели. Начиная рабочий день:

Когда нужно выполнить тесты на своем проекте:

Когда я хочу демонтировать БД из tmpfs в жесткий диск (хотя на практике я так почти не делаю, а просто оставляю БД в tmpfs на целый день, и при выключении systemd за меня запускает демонтировку из tmpfs в жесткий диск):

Когда я закончил работать и хочу остановить рабочие программы:

Cheat sheet

Некоторые полезности при работе с systemd:

- Вызывайте systemctl daemon-reload, если вы изменили декларацию чего-либо (systemd считает файлы декларации заново)

- systemctl start my-name.(service|target) – запуск сервиса или target

- systemctl stop my-name.(service|target) – остановка сервиса или target

- systemctl enable my-name.service – сервисы могут декларировать при каких включенных targets они должны включаться. Для этого используется [Install] секция в файле декларации сервиса. Вы, как сисадмин, имеете власть на установку этого “пожелания” сервиса. Часто сервисы “устанавливаются” в target по умолчанию multi-user.target или в похожее.

- systemctl disable my-name.service – обратная операция по отношению к enable: деассоциировать связь между my-name.service и targets, которые он запросил в [Install] секции своей декларации.

- systemctl isolate my.target — включить все сервисы из my.target и выключить все остальные включенные сервисы.

- systemctl status my-name.(service|target) — узнать статус (запущен/остановлен) у сервиса или target.

Надеюсь, эта статья кому-то поможет при осваивании systemd. Я попытался сделать ее компактной, и если упустил из внимания какие-то дополнительные вопросы, спрашивайте в комментариях!

Источник

Шпаргалка по управлению сервисами CentOS 7 с systemd

Systemd – менеджер системы и сервисов в операционной системе Linux. При разработке eго стремились спроектировать обратно совместимым со скриптами инициализации SysV init и предоставить полезные функции, такие, как параллельный запуск системных сервисов во время загрузки, активацию демонов по требованию, поддержку снепшотов состояния системы и логику управления сервисами, основанную на зависимостях. В CentOS 7 systemd заменяет Upstart как систему инициализации по умолчанию.

В этой статье мы рассмотрим процесс управления сервисами в systemd для пользователя CentOS 7. Эти знания будут полезны и в других дистрибутивах, ведь systemd уже давно используется в Fedora и планируется в Ubuntu 14.10 и Debian 8. Хорошо это или нет — оставим за кадром.

В процессе чтения статьи вы можете попробовать systemd на классических VPS и облачных VPS от Infobox. Мы стремимся своевременно добавлять поддержку современных ОС, чтобы вы могли использовать последние технологии для более эффективной работы. Сама идея написания статьи родилась после очередного вопроса пользователей об использовании сервисов в CentOS 7.

Введение

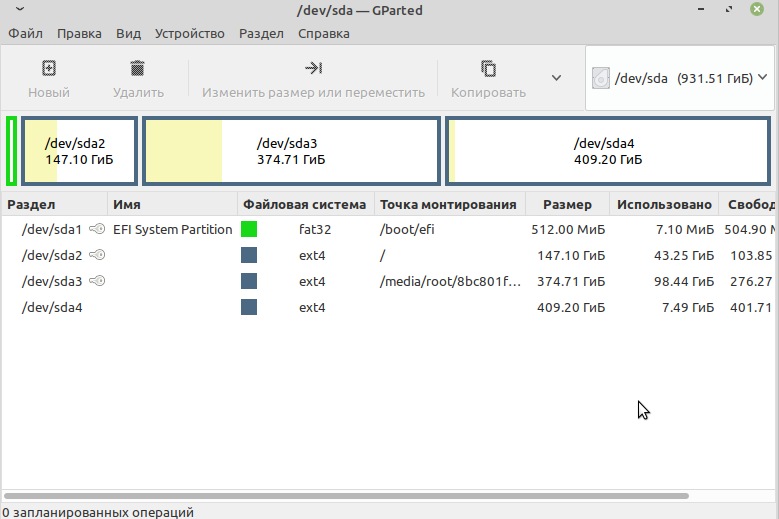

Systemd приносит концепцию юнитов systemd. Юниты представлены конфигурационными файлами, размещенными в одной из директорий:

- /usr/lib/systemd/system/ – юниты из установленных пакетов RPM.

- /run/systemd/system/ — юниты, созданные в рантайме. Этот каталог приоритетнее каталога с установленными юнитами из пакетов.

- /etc/systemd/system/ — юниты, созданные и управляемые системным администратором. Этот каталог приоритетнее каталога юнитов, созданных в рантайме.

Юниты содержат информацию о системных сервисах, прослушиваемых сокетах, сохраненных снапшотах состояний системы и других обьектах, относящихся к системе инициализации.

Типы юнитов systemd:

- .service – системный сервис

- .target — группа юнитов systemd

- .automount – точка автомонтирования файловой системы

- .device – файл устройства, распознанного ядром

- .mount – точка монтирования файловой системы

- .path – файл или директория в файловой системе

- .scope – процесс, созданный извне

- .slice – группа иерархически организованных юнитов, управляющая системными процессами

- .snapshot – сохраненное состояние менеджера systemd

- .socket – сокет межпроцессного взаимодействия

- .swap – Свап-устройство или свап-файл (файл подкачки)

- .timer – таймер systemd

Основные функции systemd в CentOS 7

- Активация, основанная на сокетах. Во время загрузки systemd прослушивает сокеты для всех системных сервисов, поддерживает этот тип активации и передает сокеты этим сервисам сразу после старта сервисов. Это позволяет systemd не только запускать сервисы параллельно, но также дает возможность перезапускать сервисы без потери любых отправленных им сообщений, пока сервисы были недоступны. Соответствующий сокет остается доступным и все сообщения выстраиваются в очередь.

- Активация, основанная на D-Bus. Системные сервисы, использующие D–Bus для межпроцессного взаимодействия, могут быть запущены по требованию, когда клиентское приложение пытается связаться с ними.

- Активация, основанная на девайсах. Системные сервисы, поддерживающие активацию, основанную на девайсах, могут быть запущены, когда определенный тип оборудования подключается или становится доступным.

- Активация, основанная на путях. Системные сервисы могут поддерживать этот вид активации, если изменяется состояние папки или директории.

- Снепшоты системных состояний. Система может сохранять состояние всех юнитов и восстанавливать предыдущее состояние системы.

- Управление точками монтирования и автомонтирования. Systemd отслеживает и управляет точками монтирования и автомонтирования.

- Агрессивная параллелизация Systemd запускает системные сервисы параллельно из-за использования активации, основанной на сокетах. В комбинации с сервисами, поддерживающими активацию по требованию, параллельная активация значительно уменьшает время загрузки системы.

- Транзакционная логика активации юнитов. До активации и деактивации юнитов systemd вычисляет их зависимости, создает временную транзакцию и проверяет целостность этой транзакции. Если транзакция нецелостная, systemd автоматически пытается исправить ее и удалить не требующиеся задания из нее до формирования сообщения об ошибке.

- Обратная совместимость с инициализацией SysV. SystemD полностью поддерживает скрипты инициализации SysV, как описано в спецификации Linux Standard Base (LSB), что упрощает переход на systemd.

Управление сервисами

В предыдущих версиях CentOS использовалась SysV или Upstart. Скрипты инициализации располагались в директории /etc/rc.d/init.d/. Такие скрипты обычно писались на Bash и позволяли администратору управлять состоянием сервисов и демонов. В CentOS 7 скрипты инициализации были заменены сервисными юнитами.

По способу использования сервисные юниты .service напоминают скрипты инициализации. Для просмотра, старта, остановки, перезагрузки, включения или выключения системных сервисов используется команда systemctl. Команды service и chkconfig по-прежнему включены в систему, но только по соображениям совместимости.

При использовании systemctl указывать расширение файла не обязательно.

Ниже представлены основные команды systemctl:

- systemctl start name.service – запуск сервиса.

- systemctl stop name.service — остановка сервиса

- systemctl restart name.service — перезапуск сервиса

- systemctl try-restart name.service — перезапуск сервиса только, если он запущен

- systemctl reload name.service — перезагрузка конфигурации сервиса

- systemctl status name.service — проверка, запущен ли сервис с детальным выводом состояния сервиса

- systemctl is-active name.service — проверка, запущен ли сервис с простым ответом: active или inactive

- systemctl list-units —type service —all – отображение статуса всех сервисов

- systemctl enable name.service – активирует сервис (позволяет стартовать во время запуска системы)

- systemctl disable name.service – деактивирует сервис

- systemctl reenable name.service – деактивирует сервис и сразу активирует его

- systemctl is–enabled name.service – проверяет, активирован ли сервис

- systemctl list-unit-files —type service – отображает все сервисы и проверяет, какие из них активированы

- systemctl mask name.service – заменяет файл сервиса симлинком на /dev/null, делая юнит недоступным для systemd

- systemctl unmask name.service – возвращает файл сервиса, делая юнит доступным для systemd

Работаем с целями (targets) Systemd

Предыдущие версии CentOS с SysV init или Upstart включали предопределенный набор уровней запуска (runlevels), которые представляли специфичные режимы для операций, пронумерованные от 0 до 6. В CentOS 7 концепция уровней запуска была заменена целями systemd.

Файлы целей systemd .target предназначены для группировки вместе других юнитов systemd через цепочку зависимостей. Например юнит graphical.target, использующийся для старта графической сессии, запускает системные сервисы GNOME Display Manager (gdm.service) и Accounts Service (accounts–daemon.service) и активирует multi–user.target. В свою очередь multi–user.target запускает другие системные сервисы, такие как Network Manager (NetworkManager.service) или D-Bus (dbus.service) и активирует другие целевые юниты basic.target.

В CentOS 7 присутствуют предопределенные цели, похожие на стандартный набор уровней запуска. По соображениям совместимости они также имеют алиасы на эти цели, которые напрямую отображаются в уровнях запуска SysV.

- poweroff.target (runlevel0.target) – завершение работы и отключение системы

- rescue.target (runlevel1.target) – настройка оболочки восстановления

- multi–user.target (runlevel2.target, runlevel3.target, runlevel4.target) – настройка неграфической многопользовательской системы

- graphical.target (runlevel5.target) – настройка графической многопользовательской системы

- reboot.target (runlevel6.target) – выключение и перезагрузка системы

Команды runlevel и telinit по-прежнему доступны, но оставлены в системе по соображениям совместимости. Рекомендуется использовать systemctl для изменения или настройки системных целей.

Для определения, какой целевой юнит используется по умолчанию, полезна следующая команда: systemctl get–default.

Для просмотра всех загруженных целевых юнитов воспользуйтесь командой systemctl list-units —type target, а для просмотра вообще всех целевых юнитов командой: systemctl list-units —type target —all.

Для изменения цели по умолчанию поможет команда systemctl set-default name.target.

Для изменения текущей цели: systemctl isolate name.target. Команда запустит целевой юнит и все его зависимости и немедленно остановит все остальные.

Выключение и перезагрузка системы

В CentOS 7 systemctl заменяет значительное количество команд управления питанием. Прежние команды сохранены для совместимости, но рекомандуется использовать systemctl:

systemctl halt – останавливает систему

systemctl poweroff – выключает систему

systemctl reboot – перезагружает систему

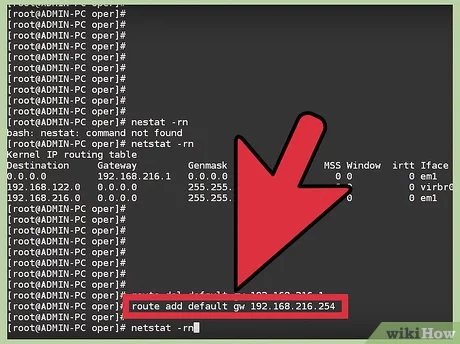

Управление systemd на удаленной машине

Systemd позволяет управлять удаленной машиной по SSH. Для управления используйте команду:

systemctl —host user_name@host_name command, где user_name – имя пользователя, host_name – имя хоста, которым осуществляется удаленное управление, а command – выполняемая команда systemd.

Типичный systemd .service

Этот раздел поможет вам, если вам необходимо быстро сделать поддержку управления сервисом из systemd. Подробная информация о всех параметрах файла .service есть в соответствующем разделе документации по systemd.

Давайте посмотрим на секцию [Unit]. Она содержит общую информацию о сервисе. Такая секция есть не только в сервис-юнитах, но и в других юнитах (например при управлении устройствами, точками монтирования и т.д.). В нашем примере мы даем описание сервиса и указываем на то, что демон должен быть запущен после Syslog.

В следующей секции [Service] непосредственно содержится информация о нашем сервисе. Используемый параметр ExecStart указывает на исполняемый файл нашего сервиса. В Type мы указываем, как сервис уведомляет systemd об окончании запуска.

Финальная секция [Install] содержит информацию о цели, в которой сервис должен стартовать. В данном случае мы говорим, что сервис должен быть запущен, когда будет активирована цель multi–user.target.

Это минимальный работающий файл сервиса systemd. Написав свой, для тестирования скопируйте его в /etc/systemd/system/имя_сервиса.service. Выполните команды systemctl daemon-reload. Systemd узнает о сервисе и вы сможете его запустить.

Дополнительная информация

Заключение

В этой статье мы научились управлять сервисами CentOS 7. Конечно, это далеко не единственная функция systemd и другие ее стороны будут рассмотрены в будущем. Сама ОС практически со времени релиза доступна на классических VPS и облачных VPS от Infobox. Попробуйте systemd прямо сейчас. Эти знания будут полезны в связи с переходом многих дистрибутивов на systemd.

Если вы обнаружили ошибку в статье, автор ее с удовольствием исправит. Пожалуйста напишите в ЛС или на почту о ней.

В случае, если вы не можете оставлять комментарии на Хабре, можно написать их в блоге Сообщества InfoboxCloud или в нашей группе в Facebook.

Источник