- Установка и настройка файлового сервера Samba на Ubuntu

- Подготовка сервера

- 1. Время

- 2. Брандмауэр

- Установка и запуск Samba

- Создание первой шары и предоставление к ней гостевого доступа (анонимного)

- Доступ к папке по логину и паролю

- Доступ к папке определенным пользователям и группам

- /4te.me

- Выбор

- Программная часть

- Домашнее облако

- Домашний NAS и медиа-плеер

Установка и настройка файлового сервера Samba на Ubuntu

Samba позволяет настроить файловое хранилище различных масштабов — от малых офисов для крупных организаций. В данной инструкции мы рассмотрим процесс настройки файлового сервера. Сначала мы выполним установку и базовую настройку с предоставлением гостевого доступа. После будет приведены примеры разграничения доступа по пользователям, группам и пользователям Active Directory.

Подготовка сервера

1. Время

Для корректного отображения дат, необходимо позаботиться о синхронизации времени. Для этого будем использовать демон chrony. Установим его:

apt-get install chrony

Разрешим автозапуск сервиса:

systemctl enable chrony

2. Брандмауэр

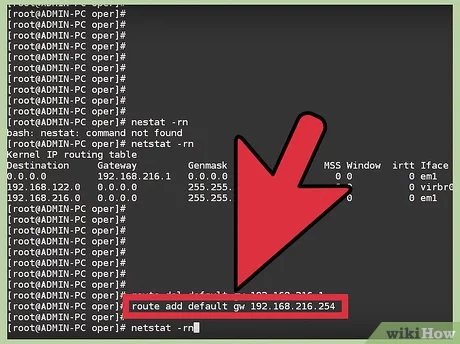

По умолчанию, в системах на базе Debian брандмауэр разрешает все соединения. Но если в нашем случае мы используем брандмауэр, необходимо открыть порты:

iptables -I INPUT -p tcp —dport 445 -j ACCEPT

iptables -I INPUT -p udp —dport 137:138 -j ACCEPT

iptables -I INPUT -p tcp —dport 139 -j ACCEPT

* где порт 445 используется для samba, а порты 137, 138 и 139 — для работы NetBIOS (использование имени компьютера для доступа).

apt-get install iptables-persistent

Установка и запуск Samba

Установка выполняется из репозитория одной командой:

apt-get install samba

Разрешаем автостарт сервиса:

systemctl enable smbd

И проверим, что сервис запустился:

systemctl status smbd

Проверяем, что сервер самба позволяет к себе подключиться. Для этого можно с компьютера обратиться к серверу по SMB, например, на компьютере с Windows это можно сделать из проводника, прописав путь к серверу с двух слэшей:

* в данном примере мы подключаемся к серверу Samba с IP-адресом 192.168.1.15.

Если мы настроили сервер правильно, система откроет пустую папку. На данном этапе проверка закончена и мы можем переходить к созданию первой шары.

Создание первой шары и предоставление к ней гостевого доступа (анонимного)

Разберем самый простой пример предоставления доступа к папке — анонимный доступ всем пользователям без запроса пароля.

Открываем на редактирование конфигурационный файл samba:

И добавляем настройку для общей папки:

[Общая папка]

comment = Public Folder

path = /data/public

public = yes

writable = yes

read only = no

guest ok = yes

create mask = 0777

directory mask = 0777

force create mode = 0777

force directory mode = 0777

- [Общая папка] — имя общей папки, которое увидят пользователи, подключившись к серверу.

- comment — свой комментарий для удобства.

- path — путь на сервере, где будут храниться данные.

- public — для общего доступа. Установите в yes, если хотите, чтобы все могли работать с ресурсом.

- writable — разрешает запись в сетевую папку.

- read only — только для чтения. Установите no, если у пользователей должна быть возможность создавать папки и файлы.

- guest ok — разрешает доступ к папке гостевой учетной записи.

- create mask, directory mask, force create mode, force directory mode — при создании новой папки или файла назначаются указанные права. В нашем примере права будут полные.

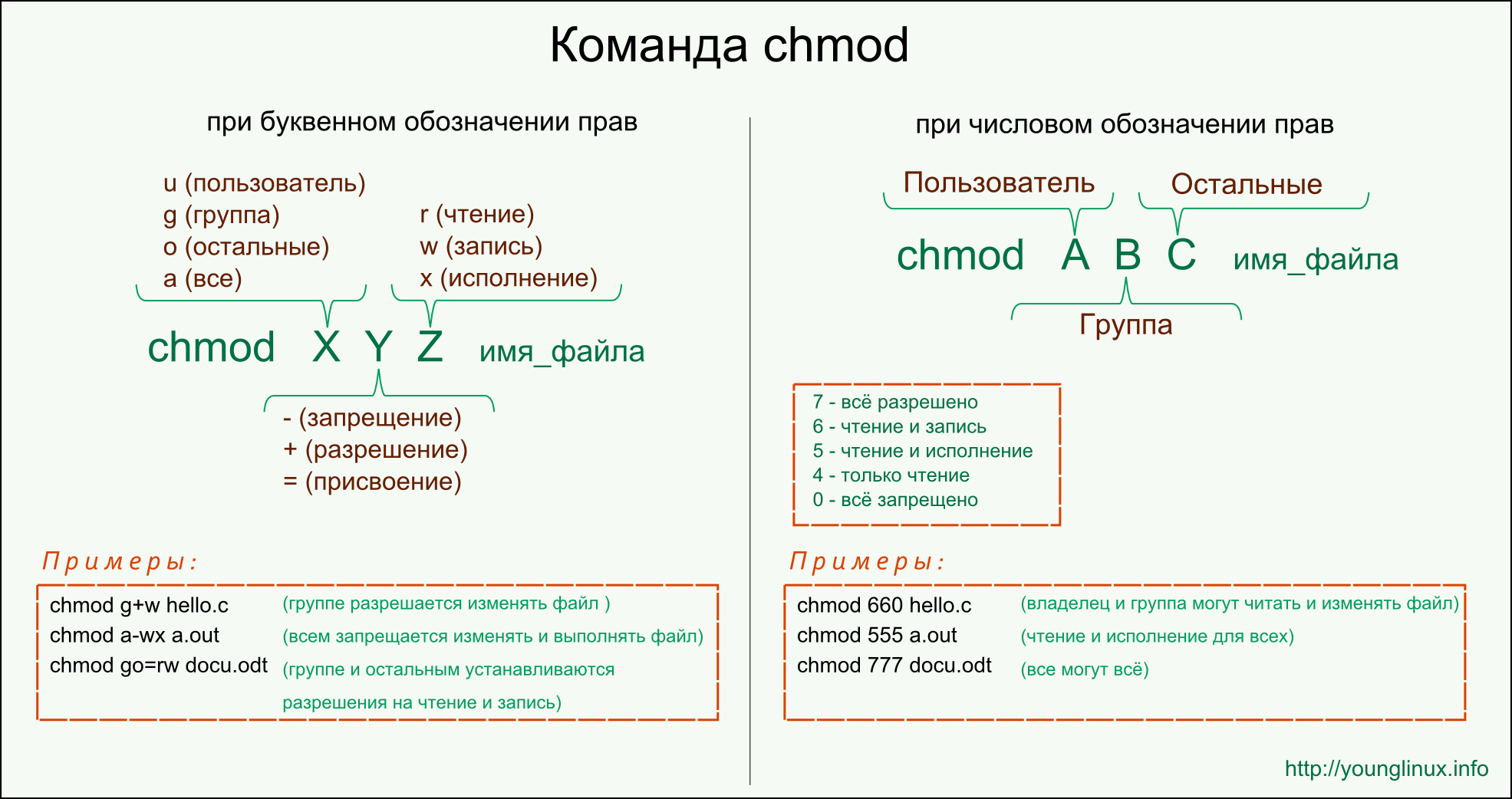

Создаем каталог на сервере и назначим права:

mkdir -p /data/public

chmod 777 /data/public

Применяем настройки samba, перезагрузив сервис:

systemctl restart smbd

Пробуем подключиться к папке. Мы должны зайти в нее без необходимости ввода логина и пароля.

Доступ к папке по логину и паролю

Теперь создадим каталог, в который вход будет разрешен только авторизованным пользователям.

Открываем конфигурационный файл samba:

Добавляем настройку для новой папки:

[Папка сотрудников]

comment = Staff Folder

path = /data/staff

public = no

writable = yes

read only = no

guest ok = no

create mask = 0777

directory mask = 0777

force create mode = 0777

force directory mode = 0777

* эти настройки, во многом, похожи на те, что использовались в примере выше. Вот основные различия:

- path = /data/staff — используем новый путь до папки.

- public = no — запрещаем публичный доступ.

- guest ok = no — не разрешаем гостевое подключение.

Создаем каталог для новой папки:

Задаем права на созданный каталог:

chmod 777 /data/staff

Создаем пользователя в системе Linux:

* где staff1 — имя пользователя.

Задаем пароль для пользователя:

Теперь создадим пользователя в samba:

smbpasswd -a staff1

systemctl restart smbd

Пробуем зайти на сервер — общую папку мы должны открыть без авторизации, а при попытке открыть папку сотрудников должно появиться окно ввода логина и пароля.

Если мы авторизованы на компьютере, с которого пытаемся подключиться к серверу, под той же учетной записью, что создали для доступа к папке, samba может и не потребовать аутентификации.

Доступ к папке определенным пользователям и группам

Теперь создадим папку, доступ к которой будут иметь ограниченное количество пользователей.

Открываем конфигурационный файл samba:

Добавляем настройку для новой папки:

[Приватная папка]

comment = Private Folder

path = /data/private

public = no

writable = no

read only = yes

guest ok = no

valid users = admin, staff2, staff3, @privateusers

write list = admin, staff2

create mask = 0777

directory mask = 0777

force create mode = 0777

force directory mode = 0777

inherit owner = yes

* стоит обратить внимание на следующие настройки:

- path = /data/private — используем новый путь до папки.

- writable = no и read only = yes — в данном примере мы разрешим запись в каталог только некоторым пользователям. Поэтому общие настройки, разрешающие запись в папку, должны быть запрещены.

- valid users — список пользователей, которым разрешено подключаться к каталогу. В данном примере разрешения работают для пользователей admin, staff2 и staff3, а также для всех, кто входим в группу privateusers.

- write list — список пользователей, которые имеют доступ к папке на чтение и запись. В данном примере мы разрешаем это только для пользователей admin и staff2.

- inherit owner — опция позволяем включить наследование владельца при создании папок и файлов.

* если мы хотим, чтобы доступ к каталогу был полный у определенных пользователей (без разделения на тех, кто может только читать и тех, кто может также писать в папку), то опцию write list можно не указывать, а опции writable и read only оставить как в примерах выше.

Источник

/4te.me

Из-за очередного приступа параноии, я решил сменить Google Drive на собственное решение и хранить свои файлики поближе к телу. Выбор был между: поднимать в каком-нибудь DigitalOcean виртуалку и хранить там, или собрать дома свое хардварное решение. Подсчитав сколько будет стоить виртуалка с нужным объемом диска, выбор был сделан в пользу домашнего NAS-сервера.

Выбор

У меня было примерно 100 ГБ данных на момент съезда из Google Drive. Виртуалка в DigitalOcean на 160ГБ стоит 40$ в месяц, то есть в год будет выходить

500$. Дорого. За эти деньги можно дома собрать NAS на терабайт с SSD дисками. Есть ещё вариант брать маленькую виртуалку, и к нему подключить S3 хранилище, но софт, который я планировал использовать, не умеет работать с S3.

Итак, вариант с виртуалкой в облаке я отмёл и пошел смотреть, что нынче есть на рынке домашних NAS серверов. Так как я живу в маленькой квартире, NAS я планировал ставить в жилой комнате, и, если он будет шуметь вентиляторами и вибрировать HDD-дисками, то житья в комнате не будет. Поэтому я хотел найти NAS с пассивным охлаждением и вставить туда SSD диски. Не самое дешевое решение, но за тишину приходится платить.

Как выяснилось, на рынке практически нет NAS с пассивным охлаждением. Почему так я не понимаю, по опыту использования — максимальная температура дисков за год использования у меня была 47.0 C (наверно когда я переносил все данные), в покое — 36.0 C, крышка NAS-а чуть теплая. 90% времени диски простаивают и зачем им вентилятор я не понимаю.

Вот модели с пассивным охлаждением которые я смог найти — QNAP HS-210 , QNAP HS-251 , QNAP HS-251+ (он же QNAP S2 ), QNAP HS-453 . У всех моделей обычный x64-процессор, не ARM. Получается маленькая такая desktop-тачка с местом для двух HDD.

- HS-210 — 512 МБ ОЗУ мало.

- HS-251 — 1ГБ ОЗУ мало

- HS-251+ — 2ГБ ОЗУ норм

- HS-453 — 4 или 8 ГБ ОЗУ. Ultimate решение, но не продается в России и стоит космос.

У Synology бесшумных решений я не нашел. Собирать системник тоже не хотелось — он не получится таким же маленьким и бесшумным как QNAP. В общем выбрал золотую середину — QNAP HS-251+ (QNAP S2).

Из дисков я выбрал WD BLUE 3D NAND SATA SSD 1 TB (WDS100T2B0A). Взял две штуки. Они без проблем заходят в NAS. Итого вышло:

Не самое дешевое решение для NAS, но самое дешевое из подходящих под требования. Кроме этого, чтобы создать свое облако потребуется статический “белый” IP-адрес дома. Чтобы подключаться из интернета к домашнему серверу. Обычно такая услуга есть у любого провайдера.

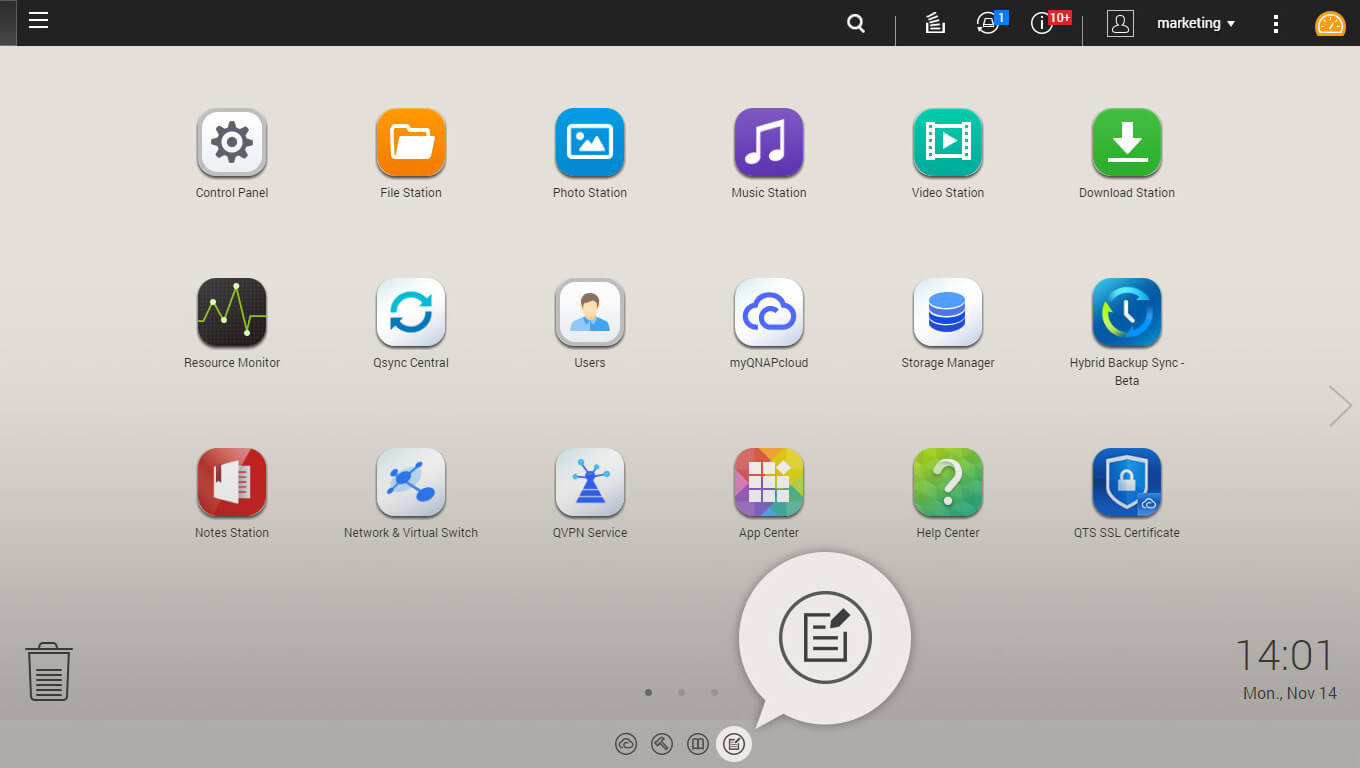

Программная часть

После покупки и установки самого NAS-а, решил попробовать использовать софт от самого QNAP. Стоит сказать, что он очень разнообразный — полностью заменяет публичные облака и даже умеет запускать виртуальные машины. Из себя он представляет некую ОС (на основе Debian, кажется), с веб-интерфейсом а-ля iPad и проприетарными приложениями.

К сожалению все работает довольно медленно, да и менять один проприетарный продукт на другой, внутренний параноик мне не позволил, поэтому я установил на NAS обыкновенный чистый Linux.

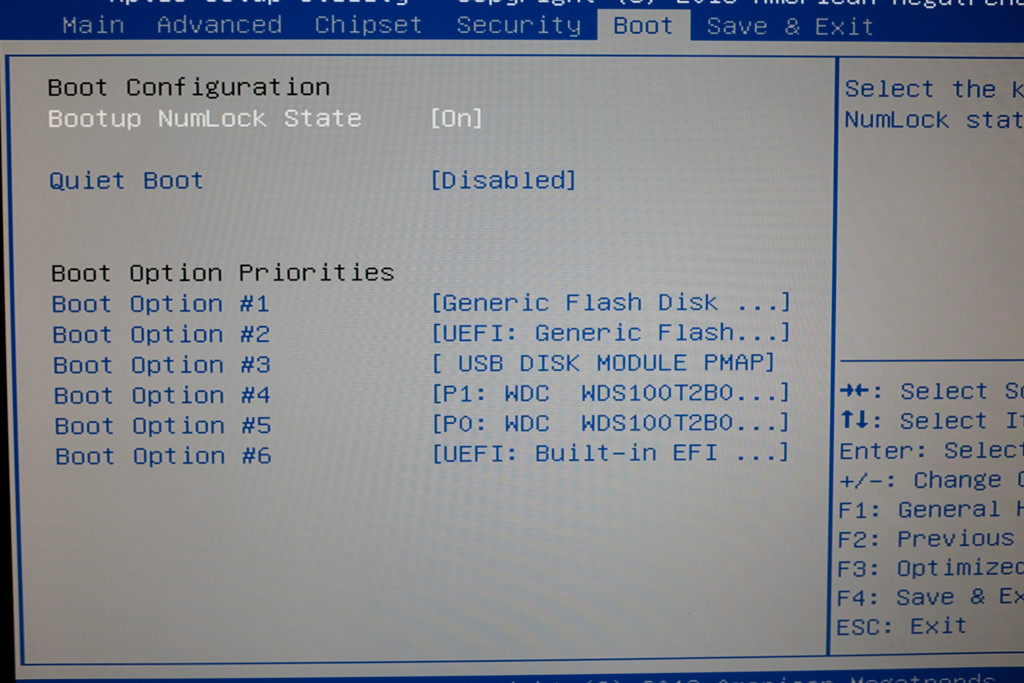

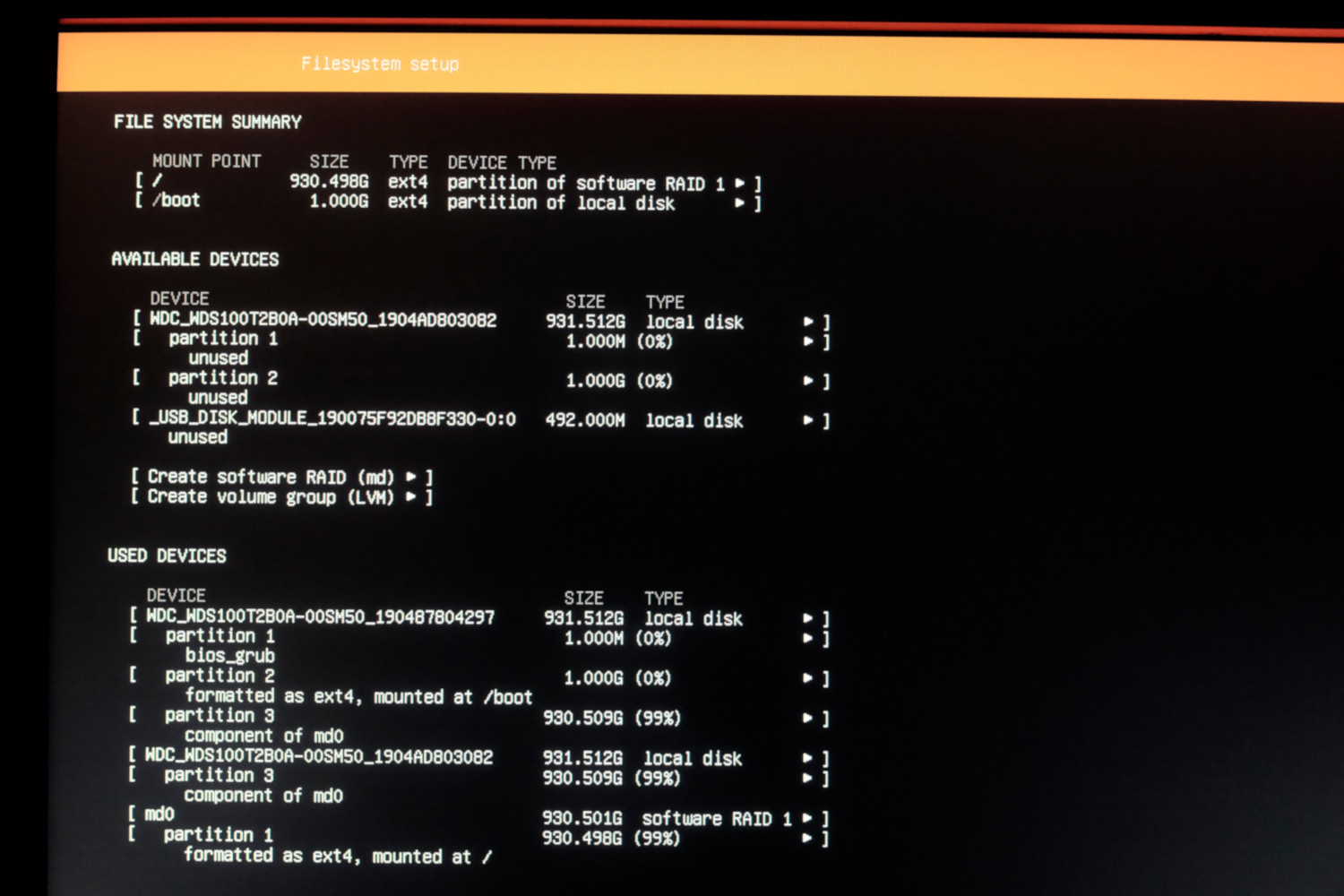

Так как это обычный x86_64 ПК, я записал на флешку свежий дистрибутив, зашел в BIOS и загрузился с нее:

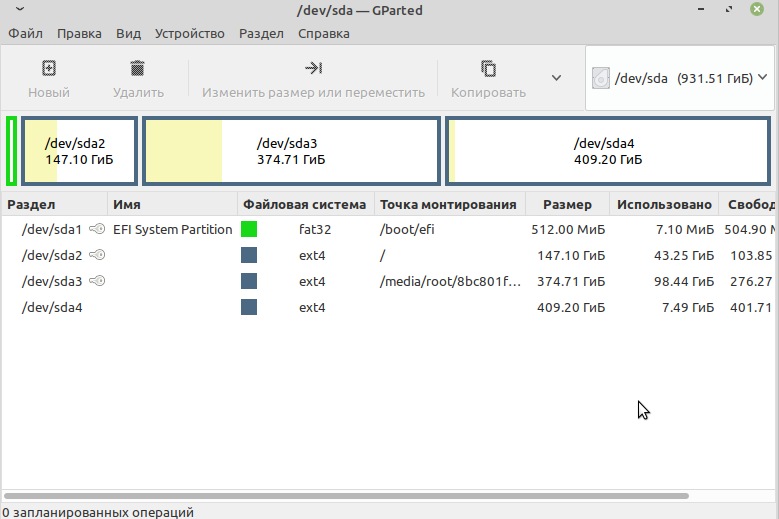

В этом NAS-е есть постоянная память размером 512 МБ куда установлена дефолтная прошивка. Ее я не перезаписывал (при желании можно будет вернуться на нее), и поставил Ubuntu 18.04 на software RAID, собранный из двух установленных дисков. На каждом диске создается по партиции одинакового размера, и они объединяются в RAID1. На одном диске также раздел для загузчика и /boot:

Домашнее облако

Для замены Google Drive (Яндекс.Диск, Dropbox и тд.) я выбрал Seafile — https://www.seafile.com/en/home/

Выбор был между ним и Nextcloud/ownCloud, но после тестовых установок выбрал Seafile. До 3-х пользователей можно использовать Enterprise версию — её и взял. В ней есть поиск по файлам и еще несколько полезных функций, вот здесь есть сравнение бесплатной и enterprise версий. Разворачивал с помощью Docker — очень просто и быстро, на сайте есть подробный мануал

У Seafile есть веб-интерфейс, desktop-приложение для всех ОС и мобильный клиент.

Nextcloud/ownCloud гораздо богаче по функционалу и хранят файлы в открытом виде, то есть их можно интегрировать в другие серверные приложения, но жуткие тормоза при аплоаде файлов и на веб-интерфейсе делают их неработопригодными.

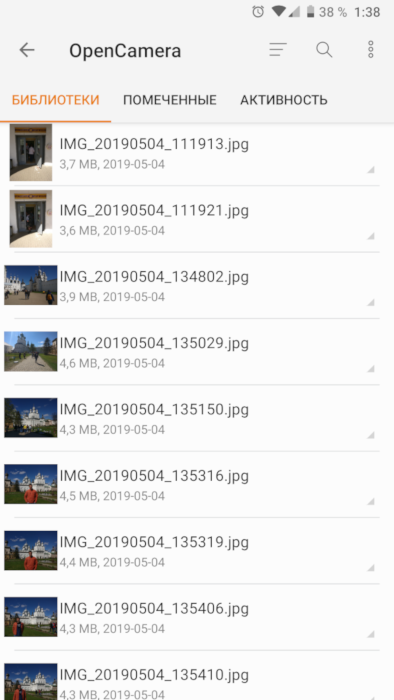

Seafile тоже не идеален, всё что он умеет — просто хранить файлы. Особенности использования:

- хранит данные в бинарных файлах. То есть их нельзя просматривать на диске. Получаем высокую скорость при доступе к данным, но теряем в гибкости. Вот так выглядят данные на ФС:

есть приложение для Android/iOS. Довольно скромное, но заливать фотки с телефона и просматривать файлы умеет.

Домашний NAS и медиа-плеер

Так как в NAS-е есть HDMI выход, я его подключил к телевизору и сделал из него медиа-плеер. В комплекте также есть пульт ДУ:

С помощью очень классной программы Kodi (https://kodi.tv/) можно полностью заменить smartTV, онлайн-кинотеатр и приставку для проигрывания IPTV. Он устанавливается на linux и на экран выводит свой интерфейс. Навигация пультом ДУ или приложением Kore. С пультом были проблемы, не заводился из коробки, пришлось немного потанцевать с бубном.

Вот так выглядит интерфейс Kodi на телевизоре:

Как я использую Kodi:

- плеер фильмов, которые лежат на NAS-диске

- плеер IPTV вместо MAG-250. Умеет показывать multicast-потоки

- проигрыватель YouTube (приложение не очень удобное, но юзабельное)

- в поездках с помощью приложения Kodi для Android подключаюсь к своему NAS и смотрю с него фильмы. Получается такой self-hosted онлайн-кинотеатр

- для скачивания новых фильмов на NAS установил Transmission + web-интерфейс

Также на NAS поставил FTP и Samba, чтобы подключаться с девайсов в локальной сети и NFS для монтирования сетевого диска.

Такой схемой я пользуюсь около года и вот какие выводы сделал:

- приложения Яндекс.Диск/Google Photo удобнее и быстрее. Да, opensource-аналоги не дают такого удобства использования — то тут, то там встречаются мелкие косяки (например в android-приложении seafile фотки при просмотре скачиваются полностью, т.е. не превью сжатое, а фото если весит 5МБ — оно все полетит на телефон, это медленно и занимает место на телефоне; хотя в веб-морде есть превьюхи). Ну и поиск в Гугл.фото по содержанию фотографий (когда в поиске вводишь “горы”, и он показывает все фотографии гор из вашей библиотеки) — это вообще киллер фича, такого в бесплатные аналоги не знаю когда завезут.

- скорость загрузки файлов в Seafile гораздо выше, чем в публичные облака

- смотреть фильмы теперь супер удобно. Особенно в поездках. 4G есть практически везде в России, и теперь не надо закачивать кучу фильмов на телефон — смотрю онлайн, подключаясь с телефона к домашнему серверу. В случае отсутствия связи, например в поезде, подключаюсь по FTP и скачиваю перед отправлением.

- Kodi — супер комбайн, но хотелось бы научиться стримить телевизионный сигнал на телефон, чтобы смотреть ТВ не из дома. Этого еще не понял как сделать.

- чтобы все это настроить пришлось покурить мануалы и подзаморочиться с установкой и наладкой.

Хочу ли я вернуться в публичные облака (Google Drive, Яндекс.Диск)? Нет, не хочу. На мой взгляд, плюсов в такой схеме все же больше, чем минусов. А внутренний параноик теперь спит сладким сном.

Источник