- Почему GNU/Linux не готов для десктопа: 7 настоящих причин

- Почему GNU/Linux не готов для десктопа: 7 настоящих причин

- Почему GNU/Linux не готов для десктопа: 7 настоящих причин

- Почему GNU/Linux не готов для десктопа: 7 настоящих причин

- Почему Linux не являлся, не является и никогда не будет альтернативой Windows 10 (по моему мнению)

- реклама

- реклама

- реклама

Почему GNU/Linux не готов для десктопа: 7 настоящих причин

Перечислю причины, по которым по-моему GNU/Linux всё ещё не готов для десктопа. Именно настоящии, а не высосанные из пальца.

Ведь, как известно, для того что бы ОС была готова для десктопа, она должна позволять использовать все востребованные пользователями в настоящем времени возможности, при этом не требуя заучивать дурацкие менюшки и не расходуя сотни ресурсов.

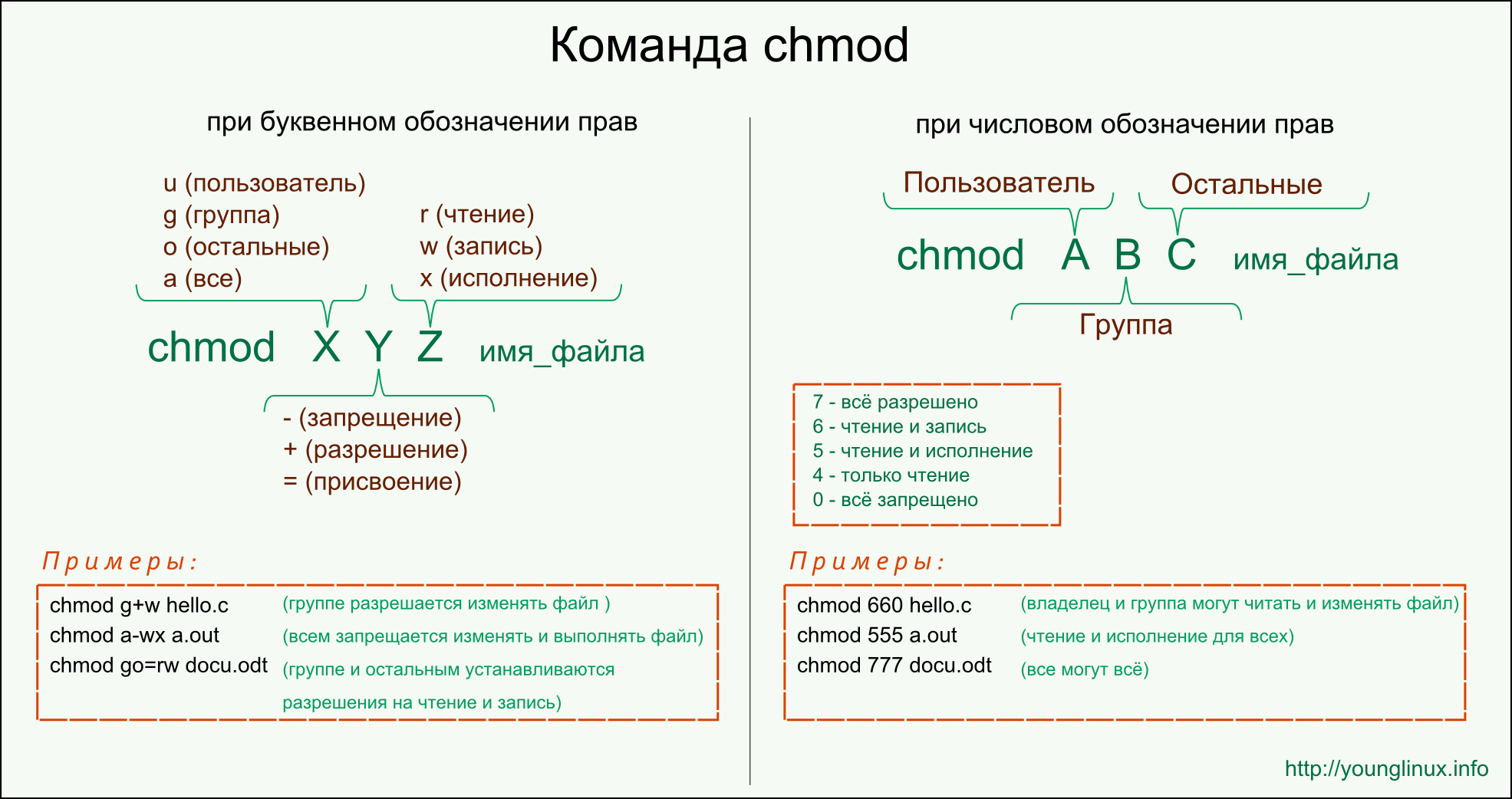

1) Не всё можно с удобством настроить через консоль и простым текстовым редактором — например настройки программ на GTK сделаны в виде XML-файлов, которые неудобно редактировать простым текстовым редактором

2) До сих пор некоторые файлы ведутся в бинарном виде, например /var/log/wtmp, lastlog, failog

3) в /etc какого-то фига делает файл mtab, который должен быть в /run или вообще в /proc — он меняется при каждом монтировании и размонтировании, а не только при настройке системы — а вообще по идее файлы в /etc должны меняться только при перенастройке системы.

4) нет jot изкоробки, для некоторых последовательностей приходится изобретать костыли

5) в большинстве дистрибутивов (Ubuntu, OpenSUSE, RHEL, Fedora например) до сих пор не искоренён bootsplash, который скрывает от пользователя детали загрузки системы

6) mplayer в фреймбуффере (то есть запущенный из текстовой консоли без X.org) не умеет делаться во весь экран, причём не удаётся его заставить никакими ключами

7) до сих пор нет ни одного нормального консольного (работающего без иксов) браузера, поддерживающего HTML5 video или хотя бы аудио.

И это только причины которые я придумал сходу. Особенно причины 6 и 7 мешают — из-за них приходится держать запущенные иксы, потребляющие много оперативной памяти и вообще системных ресурсов. И это не исправлено до сих пор, в 2012 году. Какая может идти речь о готовности для десктопа?

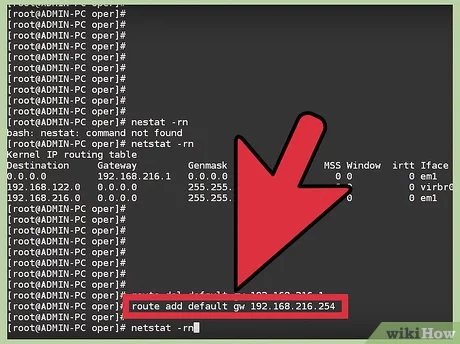

А ведь нет например даже для iconv как утилиты, настраивать Wi-Fi неудобно из консоли (вот в OpenBSD, если карта поддерживается — удобно)

Источник

Почему GNU/Linux не готов для десктопа: 7 настоящих причин

Перечислю причины, по которым по-моему GNU/Linux всё ещё не готов для десктопа. Именно настоящии, а не высосанные из пальца.

Ведь, как известно, для того что бы ОС была готова для десктопа, она должна позволять использовать все востребованные пользователями в настоящем времени возможности, при этом не требуя заучивать дурацкие менюшки и не расходуя сотни ресурсов.

1) Не всё можно с удобством настроить через консоль и простым текстовым редактором — например настройки программ на GTK сделаны в виде XML-файлов, которые неудобно редактировать простым текстовым редактором

2) До сих пор некоторые файлы ведутся в бинарном виде, например /var/log/wtmp, lastlog, failog

3) в /etc какого-то фига делает файл mtab, который должен быть в /run или вообще в /proc — он меняется при каждом монтировании и размонтировании, а не только при настройке системы — а вообще по идее файлы в /etc должны меняться только при перенастройке системы.

4) нет jot изкоробки, для некоторых последовательностей приходится изобретать костыли

5) в большинстве дистрибутивов (Ubuntu, OpenSUSE, RHEL, Fedora например) до сих пор не искоренён bootsplash, который скрывает от пользователя детали загрузки системы

6) mplayer в фреймбуффере (то есть запущенный из текстовой консоли без X.org) не умеет делаться во весь экран, причём не удаётся его заставить никакими ключами

7) до сих пор нет ни одного нормального консольного (работающего без иксов) браузера, поддерживающего HTML5 video или хотя бы аудио.

И это только причины которые я придумал сходу. Особенно причины 6 и 7 мешают — из-за них приходится держать запущенные иксы, потребляющие много оперативной памяти и вообще системных ресурсов. И это не исправлено до сих пор, в 2012 году. Какая может идти речь о готовности для десктопа?

А ведь нет например даже для iconv как утилиты, настраивать Wi-Fi неудобно из консоли (вот в OpenBSD, если карта поддерживается — удобно)

Источник

Почему GNU/Linux не готов для десктопа: 7 настоящих причин

Перечислю причины, по которым по-моему GNU/Linux всё ещё не готов для десктопа. Именно настоящии, а не высосанные из пальца.

Ведь, как известно, для того что бы ОС была готова для десктопа, она должна позволять использовать все востребованные пользователями в настоящем времени возможности, при этом не требуя заучивать дурацкие менюшки и не расходуя сотни ресурсов.

1) Не всё можно с удобством настроить через консоль и простым текстовым редактором — например настройки программ на GTK сделаны в виде XML-файлов, которые неудобно редактировать простым текстовым редактором

2) До сих пор некоторые файлы ведутся в бинарном виде, например /var/log/wtmp, lastlog, failog

3) в /etc какого-то фига делает файл mtab, который должен быть в /run или вообще в /proc — он меняется при каждом монтировании и размонтировании, а не только при настройке системы — а вообще по идее файлы в /etc должны меняться только при перенастройке системы.

4) нет jot изкоробки, для некоторых последовательностей приходится изобретать костыли

5) в большинстве дистрибутивов (Ubuntu, OpenSUSE, RHEL, Fedora например) до сих пор не искоренён bootsplash, который скрывает от пользователя детали загрузки системы

6) mplayer в фреймбуффере (то есть запущенный из текстовой консоли без X.org) не умеет делаться во весь экран, причём не удаётся его заставить никакими ключами

7) до сих пор нет ни одного нормального консольного (работающего без иксов) браузера, поддерживающего HTML5 video или хотя бы аудио.

И это только причины которые я придумал сходу. Особенно причины 6 и 7 мешают — из-за них приходится держать запущенные иксы, потребляющие много оперативной памяти и вообще системных ресурсов. И это не исправлено до сих пор, в 2012 году. Какая может идти речь о готовности для десктопа?

А ведь нет например даже для iconv как утилиты, настраивать Wi-Fi неудобно из консоли (вот в OpenBSD, если карта поддерживается — удобно)

Источник

Почему GNU/Linux не готов для десктопа: 7 настоящих причин

Перечислю причины, по которым по-моему GNU/Linux всё ещё не готов для десктопа. Именно настоящии, а не высосанные из пальца.

Ведь, как известно, для того что бы ОС была готова для десктопа, она должна позволять использовать все востребованные пользователями в настоящем времени возможности, при этом не требуя заучивать дурацкие менюшки и не расходуя сотни ресурсов.

1) Не всё можно с удобством настроить через консоль и простым текстовым редактором — например настройки программ на GTK сделаны в виде XML-файлов, которые неудобно редактировать простым текстовым редактором

2) До сих пор некоторые файлы ведутся в бинарном виде, например /var/log/wtmp, lastlog, failog

3) в /etc какого-то фига делает файл mtab, который должен быть в /run или вообще в /proc — он меняется при каждом монтировании и размонтировании, а не только при настройке системы — а вообще по идее файлы в /etc должны меняться только при перенастройке системы.

4) нет jot изкоробки, для некоторых последовательностей приходится изобретать костыли

5) в большинстве дистрибутивов (Ubuntu, OpenSUSE, RHEL, Fedora например) до сих пор не искоренён bootsplash, который скрывает от пользователя детали загрузки системы

6) mplayer в фреймбуффере (то есть запущенный из текстовой консоли без X.org) не умеет делаться во весь экран, причём не удаётся его заставить никакими ключами

7) до сих пор нет ни одного нормального консольного (работающего без иксов) браузера, поддерживающего HTML5 video или хотя бы аудио.

И это только причины которые я придумал сходу. Особенно причины 6 и 7 мешают — из-за них приходится держать запущенные иксы, потребляющие много оперативной памяти и вообще системных ресурсов. И это не исправлено до сих пор, в 2012 году. Какая может идти речь о готовности для десктопа?

А ведь нет например даже для iconv как утилиты, настраивать Wi-Fi неудобно из консоли (вот в OpenBSD, если карта поддерживается — удобно)

Источник

Почему Linux не являлся, не является и никогда не будет альтернативой Windows 10 (по моему мнению)

Речь пойдет об истории, поскольку это ярчайший пример, чем можно заниматься 15 лет и до какого состояния можно довести нормальный продукт, если очень постараться. В далекие времена конечно были проблемы с драйверами, документами, но эти проблемы были незначительны по сравнению с тем, о чем пойдет речь ниже.

реклама

2003 год. RedHat принимает решение о закрытии RedHat Linux и разделении дистрибутива на две версии: Fedora, которая поддерживается сообществом, и Red Hat Enterprise Linux, который имеет закрытую платную поддержку. Казалось бы, какое дело кому до тех событий? В те далекие времена поддержка Linux сторонним программистом, у которого еще недостаточно денег на капризы сообщества Linux, еще как-то была возможна. Программист мог спокойно собрать одну RPM-ку, одну DEB-ку, один пакет для Arch Linux, один для Слакваря. И на этом его работа заканчивалась. Состав дистрибутивов был весьма однородным. Но наступил 2003 год, и в итоге те, кто разрабатывал дистрибутивы на основе Red Hat, вынуждены были с ноля создавать свою структуру. В результате чего мы имеем Alt Linux, Mageia, Rosa, Opensuse, в которых состав дистрибутива в каждом релизе — свой. В итоге нужно 4 раза непонятно для чего адаптировать свою программу под состав каждого дистрибутива. Посмотрим на ситуацию глазами программиста, который только вышел из ВУЗа и у которого в столе есть только сбережения бабушки. Станет ли он вкладываться в платформу с такими капризами, которые непонятно как монетизировать? Вряд ли. А ведь основа Windows — это стабильный Win32 API, который может использоваться для разработки различного уровня программных продуктов, как крупного ПО, вроде Microsoft Office, Adobe Photoshop, так и малого ПО, вроде казуальных игр. Но политигрища для сообщества Linux оказались важнее, чем появление для начала хотя бы малого по в Linux.

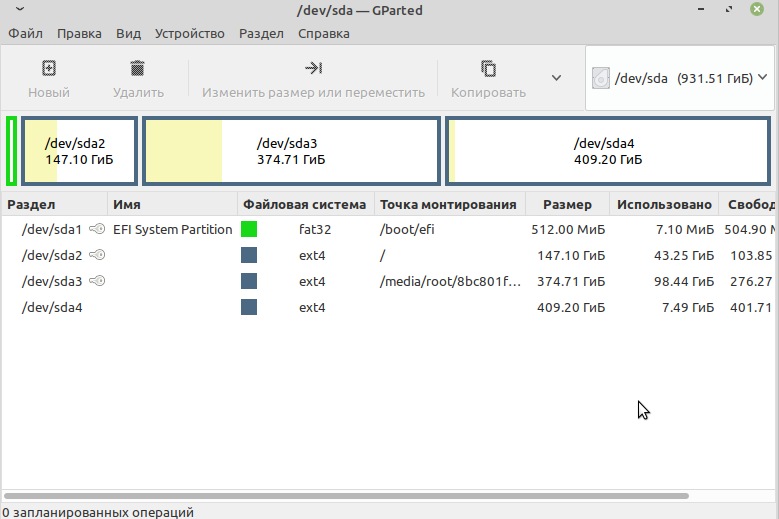

2010 год. Ситуация стала относительно выправляться за счет нигилизма по отношению к Redhat. В 2004 году появилась Ubuntu, которая ответвилась от Debian, только для того, чтобы придать плановый характер развития DEB-дистрибутивов, при том с совместимостью проблем не было. К 2010 появилась песочница для разработки Launchpad, появилось ряд серьезных программных продуктов для Linux, наконец-то появилась и поддержка соединений, отличных от динамического IP-адреса. Ситуация снова стала налаживаться. Появился вменяемый дизайн. И в тот момент снова можно было задуматься о переходе на Linux. Уже появился даже Steam в 2012.

В 2012 году выходит Gnome 3, который подрывает стабильность GTK. И теперь уже отделаться нигилизмом по отношению к RPM не получится, поскольку с каждой минорной версией GTK 3, ломается обратная совместимость. Подливает масла в огонь внедрение Unity по умолчанию, а также появления нескольких форков Gnome 2. В итоге под какой GTK 3 ориентировать разработку нашему стороннему программисту — непонятно. Времена, когда можно было создать одну DEB для Debian и Ubuntu закончились. А многие сторонние темы оформления вынуждены были либо примитизироваться до уровня Adwaita и Metro Windows 8, либо прекратить свое существование. Сообществу данные нубовведения преподносились как большое благо, поскольку они ведут к тому самому светлому Wayland, о котором речь пойдет ниже. В итоге к проблемам опакечивания у того самого стороннего программиста появились еще и проблемы с выбором местного аналога Visual Studio, поскольку и этот каприз сообщества как монетизировать — неясно.

реклама

2014 год. В сообществе начали искать недостатки в системе инициализации, которая даже в Windows 10 (WinLogon.exe) сохранилась еще со времен Windows Vista. Продвижение Systemd преподносилось с целью интенсивного распараллеливания запуска служб в процессе загрузки системы, что позволяло существенно ускорить запуск операционной системы. Но практика оказалась такова, что при внедрении Systemd появлялись ошибки, вроде A Systemd Job Is Runnig For, которые откладывали загрузку ОС на 1,5 минуты принудительно. Вместе с этим данная система инициализации окончательно убила все надежды на то, что ядро Linux когда-то станет микроядерным или гибридным, поскольку портирование существующего ПО на другие UNIX-подобные ОС теперь стало затруднительным. А одно из преимуществ гибридного ядра является возможность внедрения слоев обратной совместимости и абстракций, которые позволили бы нашему стороннему программисту создавать программный продукт и поддерживать его продолжительный срок, а не разоряться на очередные тараканы и капризы теперь уже в ядерном и инициализационном пространстве.

2016 год. Выходит Windows 10, в которой оказываются многие хорошие идеи линуксоидов с тех времен. Но линуксоиды вместо этого переобуваются на противоположное и говорят слово в слово то, что им говорили лет 10 назад пользователи Windows. Достаточно вспомнить пример про виртуальные рабочие столы и несколько мониторов. Лет 10 назад утверждалось, что несколько мониторов — это плохо, а виртуальный рабочий стол — прекрасная альтернтатива. Теперь утверждается, что виртуальные рабочие столы — это зло и нужно скупать несколько мониторов. То же самое можно сказать и о режиме PAE, который отличается от 64 бит с точки зрения практики только невозможностью со стороны программы потреблять более 4 ГБ RAM, что в теории должно было бы быть полезным для пользователя, поскольку с PAE он мог покупать оперативную память не для того, чтобы программа выполняющая одни и те же функции использовала ее еще больше, а для того, чтобы например, использовать несколько программ. Появляется аналог репозитория в лице магазина Windows, где по идее должно быть безопаснее, но линуксоиды решают выдумать контейнеры, которые ни что иное, как те самые ожиревшие exe-шники 2010-ых годов, в которых запихнуто все на свете зависимое ПО, и которые являлись чуть ли не главным элементом спора Windows vs Linux в те времена. А теперь в Windows есть довольно актуальный репозиторий, который позволяет экономить место на SSD, которое до сих пор довольно золотое, а в Linux с каждым годом растет не по дням, а по часам объем занимаемого места на накопителе. Достаточно сравнить объем пакета с ядром 3.х, с ядром 4.х и с ядром 5.х, и сравнить объем и состав дистрибутивов Windows 7 и Windows 10. Последняя умудряется вмещать до сих пор в DVD-диск все самое необходимое. А вот Linux уже вылез из CD-диска и стал недалеко уходить по объему инсталлятора по сравнению с Windows 10. А теперь к 2018 году, к тому самому интересному — Wayland.

2018 год. В дистрибутивах решают с помощью просовывания Wayland по умолчанию приблизить его появление. Однако при этом забывают, что нельзя просунуть то, что изначально было нежизнеспособно. Альтернативы X-серверу писали еще тогда, когда многих комментаторов на свете не было. Но все они по одной и той же причине умирали, точно также как и умрет Wayland — всем, кроме пары фанатов и холиварщиков он не нужен. Никто делом поддержать его появление не готов. Ситуация по Nvidia такова, что Wayland увидят, если вообще увидят только владельцы видеокарт MaxWell и выше, Kepler и ниже — в пролете. А зачем владельцу Maxwell переходить на Linux на сегодняшний день — тот еще вопрос. Ситуация по Intel такова, что несмотря на то, что поддержка Wayland там есть, она бесполезна. А бесполезна потому, что даже на сегодняшний день мы видим поддержку Wayland только в Mutter и Kwin, а оба оконных менеджера явно, как и Aero в Windows 7, создавались для дискретной графики. Т.е самое лучшее для владельца Intel — это вернутся на те самые допотопные иксы, и выбрать какой-нибудь Macro, Metacity, Compiz, XFWM или Openbox, нежели чем наблюдать слайд-шоу в Mutter. В итоге Wayland может быть полезен только для владельцев AMD, и то не для всех по тем же причинам, что и на Nvidia — тем, у кого современная видеокарта, нужна видеокарта для стороннего ПО, а не для Mutter, тем у кого древняя видеокарта — поддержку не завезут. Но дальше будет самое дно.

2020 год. В Linux внезапно решают отказаться от поддержки 32-битной архитектуры. Нет, первой решила прекратить поддержку 32-бит явно не корпорация Microsoft. Хотя с ее стороны такое решение было бы куда более логичным, поскольку во-первых, на 4 ГБ Windows 10 использовать уже довольно проблематично, а во-вторых предустановка Windows 10 на ПК с менее 4 ГБ ОЗУ уже невозможна по лицензионным соображениям. А вот в Linux, где вполне себе можно с комфортом использовать ОС на 2-4 GB ОЗУ с форками Gnome 2, с KDE, с Compiz, вдруг решают, что операционная система должна быть только 64-битной. И стоит напомнить, что лет 10 назад при внедрении 64-битных ОС шел разговор о том, что 64-бита не нужны и PAE-наше все.

реклама

Что можно сказать в целом за эти 15 лет использования Linux? Каких-то радикальных улучшений, вроде появления гибридного ядра, аналога DirectX (нет, Vulkan не в счет), аналога Net.Framework, которые по моему мнению сделали бы Linux конкурентоспособной альтернативой Windows, так как появилась бы уверенность при разработке в завтрашнем дне — не произошло, зато появилось столько «полезностей» что хочется умыть руки и пойти изучить возможности сторонних программ Windows, поскольку в жизни изучение возможностей того же Word или видеоредактора окажется полезнее, чем разбор полетов в этой мусорной куче. Сделано все, чтобы люди, которые хотели внести вклад в IT-сообщество, не только не захотели этого делать, но и радовались мытью полов в супермаркете. Мотивация, логика, адекватность тех или иных идей — полностью в сообществе отсутствует.

Тратить ли вам время на изучение столь интересной операционной системы, или все же предпочесть использовать, то что предустановили вам люди, которые явно вам не желали проблем — решать Вам.

Источник