Ставим Ubuntu из другого Linux/LiveCD

Речь в статье пойдёт об установке Ubuntu из другого Linux без использования ISO-образа. Нужно это прежде всего для создания кастомизированных тестовых окружений. Информации о такой процедуре в интернете достаточно, она легко гуглится, но, как выяснилось, в некоторых моментах существующие инструкции устарели, да, и все они обладают известным фатальным недостатком.

Итак, постановка задачи: есть голая виртуальная машина с выходом в интернет и EFI BIOS, есть некий линукс (в нашем случае это SystemRescue LiveCD), нужно получить установленную Ubuntu. И все действия должны быть легко автоматизированы, что их можно оформить в виде скрипта.

Прежде всего загружаемся в наш SysRCD. Работать мы будем по SSH, и чтобы он заработал, нужно установить пароль root и разрешить SSH в iptables (изначально в SysRCD запрещены любые входящие соединения):

И подключаемся по SSH:

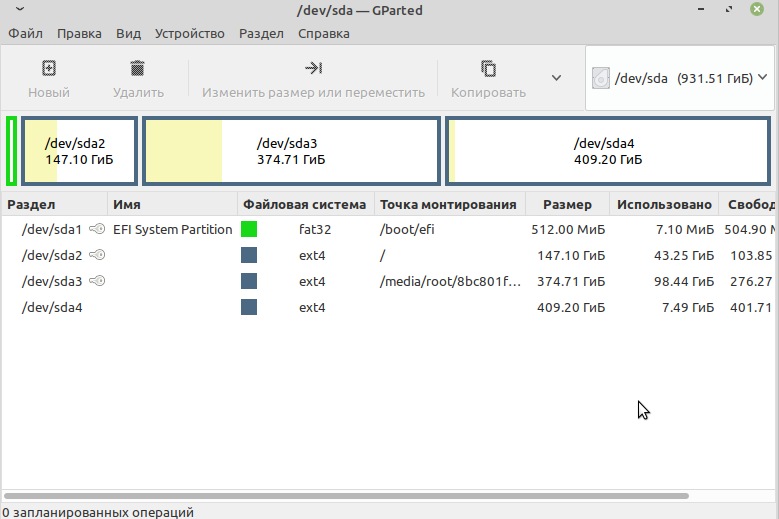

Теперь нужно подготовить разделы на жёстком диске. Так как система у нас EFI, то таблица разделов будет GPT, нужен EFI FAT-раздел, а сама система будет находится на ext4-разделе. EFI-раздел может очень небольшим — буквально 10 МБ, но для стабильной работы обновлений системы лучше делать его хотя бы 32 МБ. И важное замечание! Во всех инструкциях написано, что раздел должен быть в формате FAT32, но на практике VirtualBox отказывается работать с маленьким EFI-разделом в таком формате (ну, или mkfs.vfat неправильно форматирует маленькие FAT32 разделы — тут нужны эксперименты)! Плюс, есть нюансы с размером диска, размером кластера и совместимостью с EFI биосами. Поэтому форматировать будем в FAT16. Разбивать будем при помощи parted.

Для того, чтобы пометить раздел как служебный EFI в parted ему нужно выставить флаг «esp».

Теперь форматируем вновь созданные разделы. Ещё раз обращаю внимание, что EFI-раздел форматируем в FAT16, иначе могут проблемы с VirtualBox.

Разворачивать базовую систему будет при помощи debootstrap. Но у нас не DEB-система и эта утилита отсутствует. Скачаем её из репозитория Debian и распакуем содержимое DEB-файла прямо в корень нашей системы. У нас LiveCD и такой грязный хак вполне приемлем. DEB-файлы это архивы типа AR, содержащие архивы типа «tar.gz».

Ставить будем Ubuntu 20.04 «Focal» — имя релиза указывается при вызове deboostrap. там же указывается репозиторий, откуда будут скачаны файлы.

Для разворачивания системы, нам естественно, нужно сначала примонтировать её корень в какую-то папку. Не мудрствуя лукаво используем для этого папку «/tmp/».

Теперь нам нужно настроить список репозиториев, откуда будут браться устанавливаемые и обновляемые пакеты. Список находится в файле /etc/apt/sources.list

Теперь настраиваем chroot-окружение и входим в нашу новую систему:

Первым делом настраиваем поддерживаемые локали. Обратите внимание, что добавляется CP866 (на самом деле она «IBM866»), которая до сих пор бывает актуальной при работе со windows-legacy данными.

Список поддерживаемых кодировок хранится в /etc/locale.gen Ещё раз обращаю внимание, что CP866/IBM866 по умолчанию там по какой-то причине нет, хотя в системе она есть.

Обновляем список пакетов и сразу ставим mc, aptitude, чтобы жить стало легче.

EFI раздел будет примонтирован в /boot/efi. Монтируем и настраиваем /etc/fstab.

Настраиваем часовой пояс. То же самое можно выполнить вызовом «dpkg-reconfigure tzdata«. Но нам же нужно, чтобы это можно было заскриптовать. Просмотреть список часовых поясов можно вызовом «timedatectl list-timezones».

Указываем, что аппаратные часы у нас хранят время в UTC. Обратите внимание, что «0» означает время в UTC.

Ставим ядро, дополнительные модули и заголовки ядра. Ядро ставим самое свежее из доступных и заточенное под виртуализацию:

Ставим поддержку консоли, сети, GRUB, SSH и всякие мелкие утилиты:

Это так же можно сделать в интерактивном режиме выполнив:

dpkg-reconfigure console-common

dpkg-reconfigure console-data

dpkg-reconfigure keyboard-configuration

Ставим GRUB на EFI-раздел:

Если нужно, то правим настройки GRUB в файле /etc/default/grub и обновляем конфигурацию GRUB вызовом:

Обновляем образ ядра, чтобы подхватились настройки консоли:

Задаём пароль root и разрешаем авторизацию root в SSH по паролю. Это нужно для того, чтобы можно было подключиться первый раз и залить SSH-ключи.

Для этого в файле настроек SSH-сервера /etc/ssh/sshd_config нужно добавить строку:

PermitRootLogin yes

Позже авторизацию root по паролю нужно не забыть запретить.

Задаём настройки сетевых подключений. У нас netplan и networkd. Не забываем прописывать актуальные значения MAC-адресов адаптеров. На первом адаптере ставим статический адрес, а на второй работает DHCP (это NET-подключение к интернет). Обратите внимание, что IPv6 отключается указанием «link-local: [ ]» в настройках подключения.

Создаём пользователя и добавляем его в административные группы:

Всё! Можно перегружаться и при загрузке с жёсткого диска загрузится уже наша свежеустановленная система.

Если это виртуальная машина VirtualBox, то после перезагрузки нужно ещё желательно поставить дополнения, подключаем «Guest Additions CD Image» и выполняем из-под нашей новой системы:

На этом всё. Дальше нужно подключиться по SSH и залить SSH ключи пользователей. После чего удалить настройку «PermitRootLogin yes» из /etc/ssh/sshd_config.

Если кому-то интересно, то вот такой образ Ubuntu 20.04 занимает 2.2 ГБ дискового пространства.

Источник

Docker — установка и использование

Docker — это оболочка для LXC, предоставляющая удобный интерфейс для работы с контейнерами в среде Linux.

Контейнер в свою очередь это процесс, чем-то похожий на виртуальную машину, который выполняется в изолированном пространстве. При этом используется один экземпляр ядра (kernel) операционной системы, что позволяет экономить ресурсы.

Принцип работы предельно прост. На компьютер с Linux (здесь будет описана установка Docker на ubuntu 16.04) устанавливается сам Docker и дальше можно скачивать готовые образы, либо создавать свои, и запускать их в Docker.

К примеру есть образы с различными CMS, настроенным сервером и базой данных. Допилив такой образ под себя (или создав образ «с нуля») , его можно сохранить в укромном местечке и в любой момент развернуть где угодно.

Преимущество Docker состоит в том, что в случае с виртуальной машиной, приходится эмулировать работу целой операционной системы, тогда как Docker позволяет просто изолировать один процесс.

Контейнеры запускаются и останавливаются практически моментально, так как не требуется загрузка отдельной ОС. Можно запускать несколько контейнеров одновременно, а благодаря использованию файловой системы AuFS, контейнеры используют одно и то же дисковое пространство, доступное только для чтения.

Образы и контейнеры

Образ — это некий шаблон, из которого создаётся контейнер, после чего этот контейнер можно запускать.

Из одного и того же образа можно создавать сколько угодно новых контейнеров, вносить в эти контейнеры изменения и создавать из них новые образы. То есть, например, скачали базовый образ (см. ниже), создали из него контейнер, поделали в этом контейнере что-то, создали из этого контейнера образ и положили его на полку. Теперь для каких-то определённых делишек у Вас есть готовый, настроенный образ.

Образы будут сохраняться в /var/lib/docker.

Установка Docker

Устанавливаем доп. пакеты:

Установка будет производится из официального репозитория разработчика.

Добавляем ключ репозитория:

После успешной установки добавляем себя в группу docker:

Здесь нужно перелогиниться или перезагрузиться.

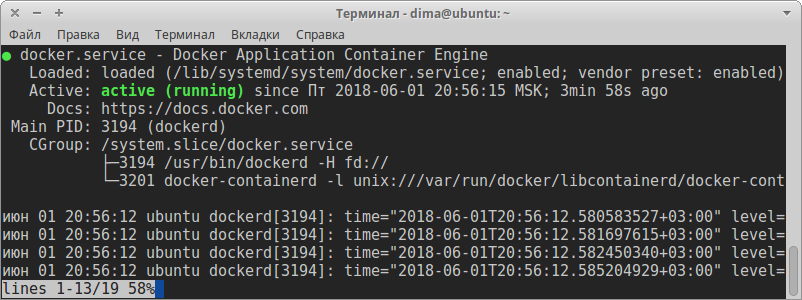

Если зелёненькое , то всё ОК.

Работа с Docker

… можно посмотреть список всех аргументов и команд.

container

image

network

node

plugin

secret

service

stack

swarm

system

volume

attach — подключиться к запущенному контейнеру.

build — собрать образ из инструкций dockerfile.

commit — создать новый образ из существующего.

cp — копировать файлы между контейнером и физическим компом.

create — создать новый контейнер.

diff — проверить файловую систему контейнера.

events — посмотреть события контейнера.

exec — выполнить команду в контейнере.

export — экспортировать содержимое контейнера в архив.

history — посмотреть историю изменений.

images — список установленных образов.

import — создать контейнер из архива tar.

info — информация о системе.

inspect — информация о контейнере.

kill — остановить запущенный контейнер.

load — загрузить образ из архива.

login — авторизация в официальном репозитории Docker.

logout — выйти из репозитория Docker.

logs — логи контейнера.

pause — приостановить все процессы контейнера.

port — проброс портов для контейнера.

ps — список запущенных контейнеров.

pull — скачать образ контейнера из репозитория.

push — отправить образ в репозиторий.

rename — переименовать контейнер.

restart — перезапустить контейнер.

rm — удалить контейнер.

rmi — удалить образ.

run — запустить новый контейнер.

save — сохранить образ в архив tar.

search — поиск образов в репозитории Docker Hub.

start — запустить контейнер.

stats — статистика использования ресурсов контейнером.

stop — остановить контейнер.

top — посмотреть запущенные процессы в контейнере.

unpause — проложить выполнение процессов в контейнере.

update — обновить конфигурацию контейнера.

version — версия Docker.

Первый запуск

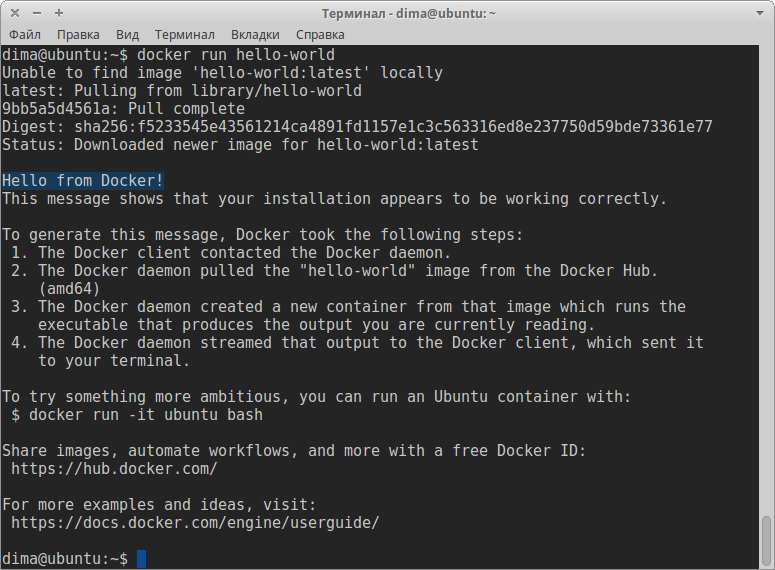

Теперь пришло время что-нибудь запустить. Для этого существует тестовый образ — hello-world

Docker сообщит что такого образа нет на локальной машине, установит его из репозитория и запустит.

Сообщение Hello from Docker! свидетельствует о правильной работе системы.

Далее перечислены 4 шага, которые выполнил Docker. Следом предлагается попробовать запустить образ ubuntu командой docker run -it ubuntu bash, сделаем это чуть позже, а сейчас посмотрим в репозитории все пакеты содержащие слово ubuntu:

Как видно из списка, в наличии имеются образы с разным набором предустановленных программ. Колонка STARS показывает рейтинг.

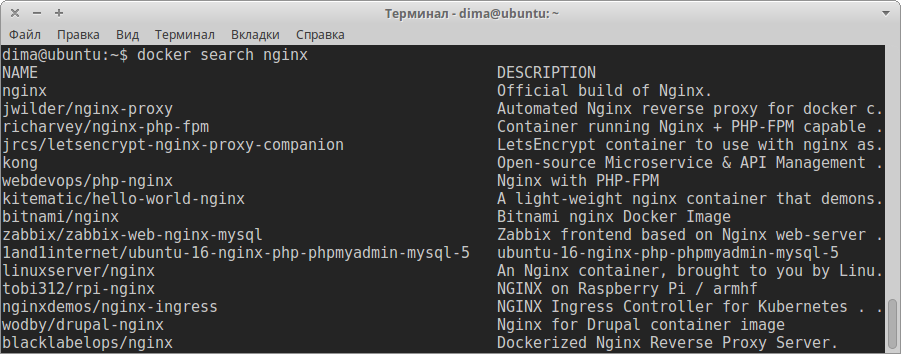

Так же можно посмотреть какие-нибудь другие образы, например nginx:

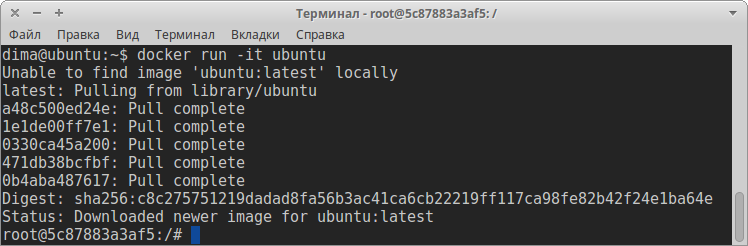

Теперь установим образ ubuntu, который в списке значится первым, это базовый вариант, то есть с минимальным набором программ.

Команда «run» скачивает образ из репозитория (либо берет из локального), создаёт из него контейнер и запускает.

Здесь мы видим, что контейнер запустился и работает от пользователя root. Имя хоста (5c87883a3af5) это ID контейнера.

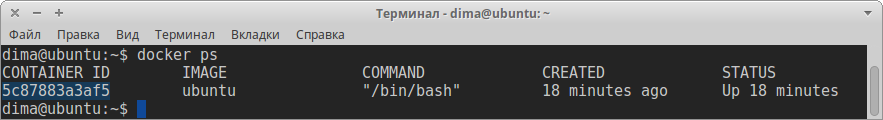

Чтобы посмотреть CONTAINER ID, нужно открыть ещё один терминал и дать команду для просмотра запущенных контейнеров:

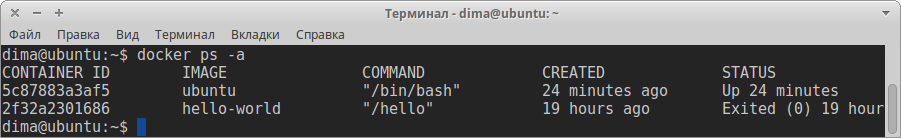

Если дать ту же команду с ключём -a, то увидим все контейнеры (запущенные и не запущенные):

CONTAINER ID — ID контейнера, с помощью которого можно оперировать контейнером.

IMAGE — название образа.

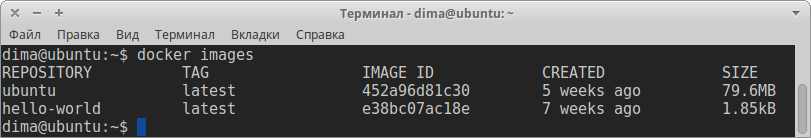

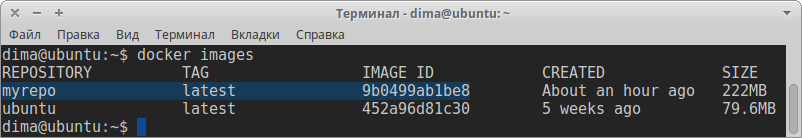

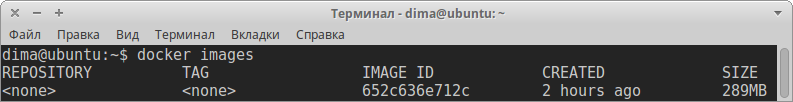

Чтобы посмотреть список установленных образов, надо дать команду…

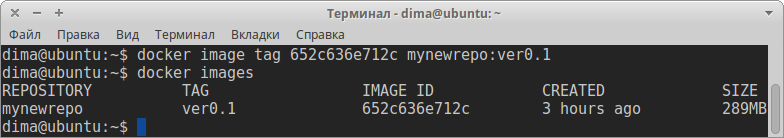

REPOSITORY — название репозитория.

TAG — обычно это версия продукта. Если тега нет, то автоматически используется слово latest.

ImageID — локально генерируемый ID образа, по которому этим образом можно оперировать.

Ну вот, контейнер работает и можно поиграться делая то же самое, что и с обычной ОС, обновляться, устанавливать программы, создавать пользователя и т.д.

Свой образ

Сейчас Docker сделал всё за нас — установил образ и запустил контейнер, а теперь научимся делать всё вручную, это в любом случае понадобится для создания своих образов.

Удалим существующие контейнеры и образы (чтоб глаза не мозолили) , скачаем образ, создадим из него контейнер, запустим его, установим какие-нибудь программы и наконец создадим из него свой образ.

Сначала остановим работающий контейнер. Сделать это можно по разному, прямо в контейнере дать команду exit, либо в соседнем терминале скомандовать…

… либо более жёсткая команда…

Последний аргумент — это ID контейнера (docker ps -a) .

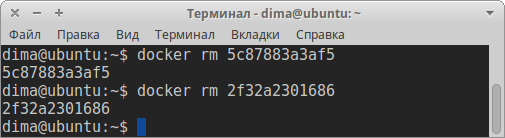

Далее нужно удалить контейнер и образ. Делать это нужно именно в таком порядке, иначе получите ошибку.

Смотрим ID контейнеров (CONTAINER ID):

Удаляем контейнер ubuntu:

Удаляем контейнер hello-world:

Смотрим ID образов (IMAGE ID):

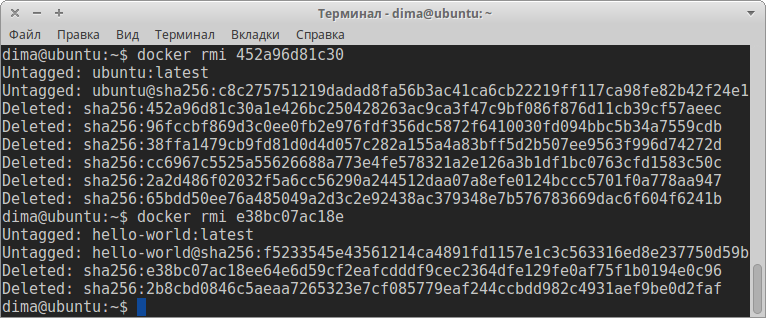

Удаляем образ ubuntu:

Удаляем образ hello-world:

Смотрим ID образа:

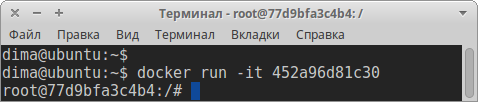

Создаём контейнер из скаченного образа и запускаем:

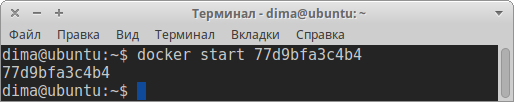

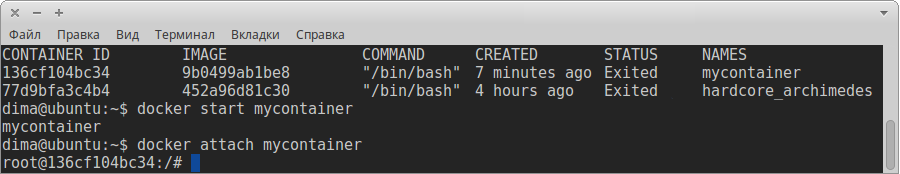

Контейнер запущен, теперь остановим его командой exit. Так как контейнер у нас уже создан, то и запускать его нужно другой командой.

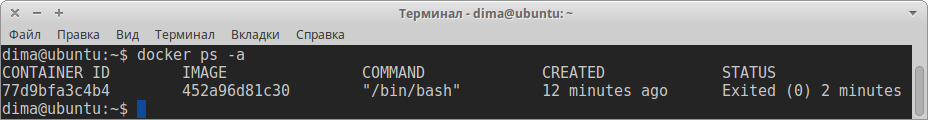

Сначала смотрим ID контейнера:

Контейнер запустился, но мы к нему не подсоединены. Подсоединиться к контейнеру, нужно с помощью команды…

Если всё работает, то можно что-нибудь поделать в контейнере. Давайте обновимся и установим mc и openssh-server, в дальнейшем это нам пригодится:

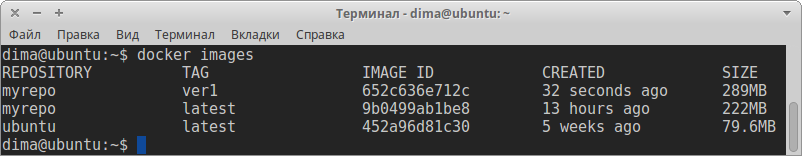

Теперь можно создать новый образ. В соседнем терминале даём команду…

commit — создать образ.

77d9bfa3c4b4 — ID запущеного контейнера.

myrepo — произвольное название репозитория, который будет создан на вашей машине.

Смотрим список образов:

Чтоб отличать образы друг от друга можно менять название репы, или добавить TAG:

Теперь можно остановить запущенный контейнер (exit) и создать новый контейнер из нашего образа…

Смотрим список контейнеров:

Новый контейнер готов.

Переименовать контейнер

К контейнерам можно обращаться по имени, а для удобства переименовать:

Либо присвоить имя при создании:

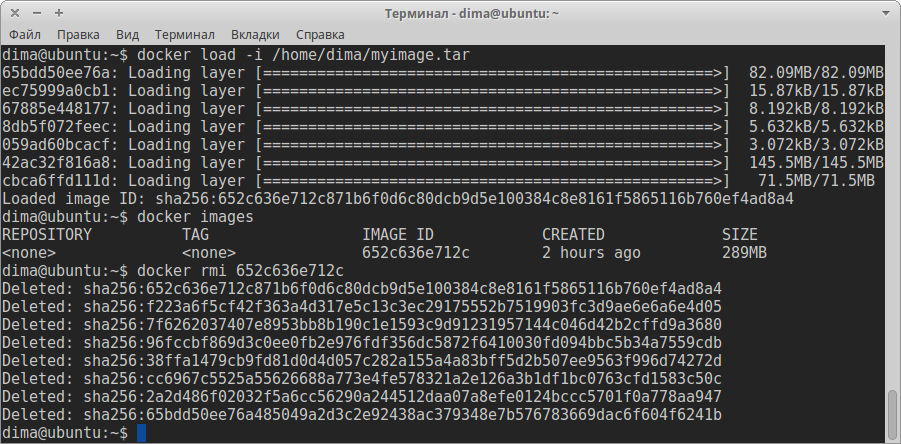

Архивация образа

Чтобы переносить образ с компьютера на компьютер его нужно упаковать в архив.

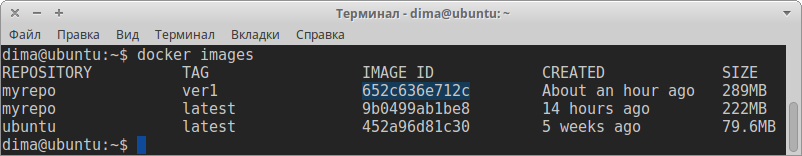

Смотрим ID образа:

Архив образа будет сохранён на компьютере в домашней папке в файл myimage.tar.

После переноса на другой компьютер (с установленным Docker), архив нужно распаковать и создать из него контейнер.

Не очень то красиво.

Зададим название репы и тег:

Так гораздо лучше.

Создаём и запускаем контейнер, заодно присваиваем ему имя mynewcontainer:

Далее из этого контейнера можно создать образ, а из него контейнер и т.д. Только сильно не увлекайтесь, а то будет очень много слоёв.

Вы наверно обратили внимание на многочисленные надписи в терминале — Loading layer и Deleted…

Это создание/удаление тех самых слоёв, про которые говорится в начале статьи по ссылке Подробная инфа.

По умолчанию контейнер видит внешнюю сеть, проверить это можно командой ping ya.ru, предварительно установив пакет iputils-ping:

Однако попасть во внутрь контейнера по сети (например ssh) нельзя, нужно сначала пробросить порт.

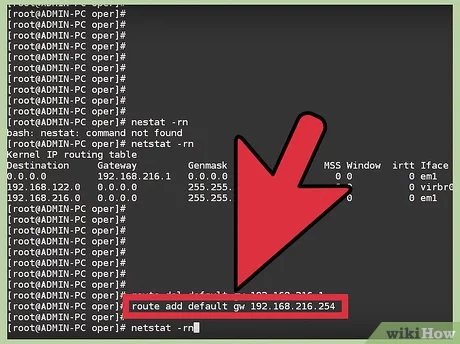

IP-адреса у контейнеров будут — 172.17.0.0/16. Проверить можно командой…

Чтобы пробросить порты, нужно создать новый контейнер с необходимыми параметрами.

Смотрим ID образа:

Создаём новый контейнер с именем mysshcont и параметрами -p 2222:22:

2222-ой порт основной машины пробрасываем на порт ssh контейнера.

Далее нужно установить ssh-сервер (apt install openssh-server) и либо разрешить вход по паролю, либо создать ключи.

Заходить в контейнер с основного компьютера так…

То же самое нужно сделать, если вы хотите разместить к контейнере какой-нибудь сервер и сайт. Тогда проброс портов будет выглядеть так…

Естественно на основной машине не должны быть заняты эти порты. И обратите внимание на изменение имени контейнера.

Устанавливаем Apache и стартуем:

В браузере на основной машине пишем…

После этого контейнер можно остановить и запустить обычным способом (настройки портов сохранятся в контейнере):

Однако есть одна сложность, у контейнера нет системы автозапуска приложений, это значит что после остановки и последующего запуска, ни ssh ни сайт работать не будут, нужно вручную стартовать демонов…

О том, как реализуется автозапуск, и о других вещах я планирую написать в следующей части.

В статье затронуты лишь азы использования Docker.

Источник